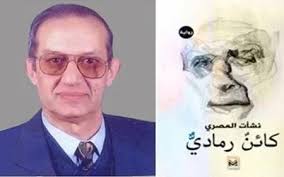

د. محمد سعيد شحاتة يكتب أبرز السمات التفكيكية في الرواية في رواية كائن رمادي للأديب نشأت المصري

منذ فترة من الزمن ليست بالقصيرة شرَّفني المبدع الكبير الأستاذ نشأت المصري بأن أهداني نسخة إلكترونية من روايته (كائن رمادي) ووعدت نفسي أن أقرأها بعناية واهتمام تقديرا للرجل ومسيرته الإبداعية الحافلة، وحرصًا على التعرف على عالمه الإبداعي المتنوع، وفكره العميق، ورؤيته المتكئة على قراءات متنوعة، ومضى الزمن، وكلما قرأت جزءًا من الرواية شغلتني الشواغل، وأنا إنسان كسول بطبعي؛ فكم أهداني أصدقاء إبداعاتهم وأقرأها وأبدأ في الكتابة وتشغلني الشواغل الكثيرة، وأنا هنا أعتذر منهم جميعا وأعدهم ألا أكون كسولا، المهم مرت الأيام وها أنا أنتهي من دراسة مطولة عن الرواية سأنشرها قريبا بعد مراجعتها مراجعة دقيقة تليق بإبداع له مكانته في نفوسنا جميعا. ولكنني أنشر هنا تلخيصا لهذه الدراسة، وأرجو أن يقبل المبدع الكبير اعتذاري أنني تأخرت كثيرا، فعلى الرغم من أننا لم نلتقِ إلا أنني أعرف سماحة نفسه، وصفاء روحه.

أبرز السمات التفكيكية في الرواية:

1. تفكيك ثنائية الأبيض/الأسود عبر مركزية “الرمادي”:

البطل يعرّف نفسه بأنه “كائن رمادي”، مما ينسف أي تصور عن يقين هوياتي أو تمركز أخلاقي/أيديولوجي (خير/شر، وضوح/ضبابية)، ويفتح المعنى على الاحتمال والانزلاق.

2. انفلات المعنى وتعدد المرجع (اللاأصلانية):

لا توجد حقيقة ثابتة أو أصل يمكن للذات الرجوع إليه. كل المواقف تعاش بصيغة مؤقتة أو متذبذبة، فالسارد يشكك في مشاعره، في اختياراته، وفي الأشخاص من حوله، بل حتى في جدوى الحب والحزن.

3. تشظي الذات وتفكك الهوية:

تظهر الذات ممزقة، قلقة، غير مستقرة، تعاني من تفتت زمني ووجودي. والشخصيات تعيش حالات فقد أو اغتراب عن أنفسها، في فضاء عبثي ومهتز.

4. نقد السلطة الأبوية والتقاليد الاجتماعية:

يتكرر نقد الأنظمة (الأسرية، المجتمعية، الدينية، السلطوية) التي تُنتج “رماديين” مهيمنين أو خانعين. تفكيك للبنى التي تُقمع الذات أو تفرض عليها مسارات جاهزة.

5. غياب المركز وبروز الهامشي (اللاتمركز):

الرواية لا تتكئ على حبكة مركزية تقليدية، بل تتناثر عبر يوميات ومونولوجات ومشاهد غير خطية. حتى الحدث يبدو عرضيًا، والشخصيات الثانوية تسرق الأضواء أحيانًا.

6. تدمير التسلسل الزمني/السردي التقليدي:

يتم التنقل بين الحاضر والماضي والأحلام والهواجس دون ترتيب زمني صلب، ما يعكس تفكيكًا للزمن والخطية السردية.

7. تفكيك الأنوثة كخطاب وجودي/اجتماعي:

تظهر المرأة (إيمان، غادة، نانا…) ككائنات رمزية مشحونة بالمعاني المضادة. فهي أحيانًا موضوع حنين، وأحيانًا كيان محبط، وأحيانًا ذات مقاومة.

8. حضور الفقد والموت كشرط وجودي دائم:

تتكرر إشارات الموت، الرحيل، العدم، مؤقتية العلاقات والحياة، وهو ما يفكك أوهام الاستقرار أو الاستمرار.

9. اللعب بالتناص وإعادة إنتاج الخطابات الدينية/التاريخية/الثقافية:

عبر إشارات لفلسطين، رواندا، عبد الناصر، الزهايمر، إلخ، يظهر النص في حالة حوار مع تراثات متعددة، لكنه لا يكرّس أيًا منها بل يعيد تفكيكها.

10. نفي الحضور المطلق للمعنى/الله/الذات:

هناك نداءات متكررة لله، للآخر، للذات — لكنها لا تُجاب. كل حضور ينقض ذاته، وكل يقين يُفتت من الداخل