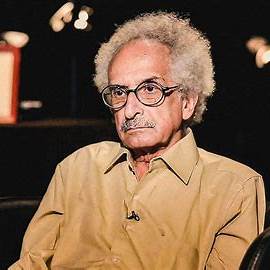

محمد رضوان يكتب صنع الله إبراهيم.. الراوي الذي كتب من قلب الحدث

في أحد أحياء القاهرة القديمة، عام 1937، وُلد فتى سيصبح يومًا ما أحد أهم رواة الحقيقة في الأدب العربي. لم يكن يعرف، وهو يتنقل بين شوارع المدينة وضجيج ترامها العتيق، أن حياته ستتشابك مع أحداث وطنٍ يئن، وأنه سيصبح شاهداً على زمن مليء بالتحولات والانكسارات.

نشأ صنع الله إبراهيم في بيئة مصرية نابضة بالحياة، لكن قلبه كان مع القضايا الكبرى، مع الفقراء والعمال والحالمين. شبابه لم يكن طريقًا ممهدًا، بل عاصفًا بالأفكار والمواقف، حتى قادته انتماءاته السياسية اليسارية إلى السجن في بداية الستينيات. هناك، خلف الجدران العالية، عاش سنوات ستة قاسية، لكنها صنعت كاتبًا يعرف أن الحرية ليست منحة، وأن الحبر أقوى من القيود.

خرج صنع الله من السجن لا ليبحث عن الأمان، بل ليواجه العالم. في عام 1966، أصدر مجموعته القصصية الأولى تلك الرائحة، نصّ قصير ومكثف، كتبه ببرود متعمّد يعكس حالة الاغتراب والانكسار التي عاشها. النص أحدث جدلاً واسعًا، لأنه كسر القوالب التقليدية للسرد، وفتح بابًا جديدًا للرواية العربية.

لم يكن صنع الله مجرّد كاتب يروي الحكايات، بل كان وثائقيًّا يمزج بين الأدب والوقائع. في اللجنة (1981)، قدّم نقدًا لاذعًا للبيروقراطية والسلطة، بأسلوب ساخر وذكي، وفي ذات (1992)، رسم بورتريه كامل لمصر من السبعينيات إلى التسعينيات، من خلال حياة امرأة عادية، مزج فيها الأحداث الشخصية بالوقائع السياسية والاقتصادية الحقيقية. وفي بيروت بيروت (1984)، سجّل مشاهد من الحرب الأهلية اللبنانية، بأسلوب يجمع بين القسوة والإنسانية.

لم يكن غزير الإنتاج مقارنة بغيره، لكنه كان دقيقًا في اختيار موضوعاته. كتب العمامة والقبعة عن لحظة تاريخية فاصلة بين الشرق والغرب في مصر، وشرف عن عالم السجون، وبرلين 69 عن رحلته إلى ألمانيا الشرقية، وأمريكانلي عن المجتمع الأمريكي من منظور مهاجر عربي. حتى في رواياته الأخيرة، ظل وفيًّا لأسلوبه الذي يخلط بين الوثيقة والسرد، ويضع القارئ أمام مرآة الواقع.

جوائزه لم تكن كثيرة، لأنه لم يسعَ وراءها، بل أحيانًا رفضها. في عام 2003، حصل على جائزة العويس الثقافية، وهي من أهم الجوائز العربية. لكن الأهم من الجوائز كانت مواقفه، فقد رفض عام 2003 استلام جائزة ملتقى القاهرة للرواية العربية، احتجاجًا على سياسات الحكومة آنذاك، في موقف يعكس صلابته الأخلاقية. وفي 2016، كرّمه المعرض الدولي للكتاب بالجزائر كأحد رموز السرد العربي، كما احتفت به مؤسسات ثقافية عديدة في مصر وخارجها.

حياته كانت متصلة بمصير وطنه. ظلّ يكتب عن مصر التي عرفها، وعن العرب الذين أحبهم، وعن الإنسان في مواجهة السلطة والظلم. لم يتخلّ عن صوته حتى حين تعب الجسد، فظلّ يكتب ويصرّح برأيه بلا خوف، حتى أيامه الأخيرة.

في 13 أغسطس 2025، توقفت أنفاسه في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع التهاب رئوي حاد، وهو في الثامنة والثمانين. رحل بهدوء، لكن إرثه ظلّ صاخبًا، يحمل بصمته المميزة التي تجمع بين الصدق الفني والجرأة الفكرية.

اليوم، حين نفتح كتبه، نشعر أننا لا نقرأ رواية بقدر ما نقرأ وثيقة حية، تلتقط تفاصيل الناس والأماكن والحقبة، كأننا نسمع صوته يروي لنا، ببطء وإصرار، كيف كانت مصر، وكيف أصبحنا. كان مؤرخًا غير رسمي، ومقاومًا بالكلمات، وضميرًا أدبيًا لا يساوم.

رحيل صنع الله إبراهيم ليس فقدان كاتب فقط، بل فقدان عين كانت ترى ما نحاول نسيانه، ولسان كان يصرّ على قول ما نخشى سماعه. لكنه، كما في كل مرة، ترك لنا ما يبقيه حاضرًا: كتبه، ومواقفه، وذاكرة كاملة من الحكايات.

سلام عليك يا صنع الله، يا من جعلت الرواية مرآة، والكلمة سلاحًا، والحقيقة وصية. لن نغلق كتابك الأخير، لأننا نعلم أنك، ما دامت كلماتك تُقرأ، ما زلت حيًّا بيننا.

في أحد أحياء القاهرة القديمة، عام 1937، وُلد فتى سيصبح يومًا ما أحد أهم رواة الحقيقة في الأدب العربي. لم يكن يعرف، وهو يتنقل بين شوارع المدينة وضجيج ترامها العتيق، أن حياته ستتشابك مع أحداث وطنٍ يئن، وأنه سيصبح شاهداً على زمن مليء بالتحولات والانكسارات.

نشأ صنع الله إبراهيم في بيئة مصرية نابضة بالحياة، لكن قلبه كان مع القضايا الكبرى، مع الفقراء والعمال والحالمين. شبابه لم يكن طريقًا ممهدًا، بل عاصفًا بالأفكار والمواقف، حتى قادته انتماءاته السياسية اليسارية إلى السجن في بداية الستينيات. هناك، خلف الجدران العالية، عاش سنوات ستة قاسية، لكنها صنعت كاتبًا يعرف أن الحرية ليست منحة، وأن الحبر أقوى من القيود.

خرج صنع الله من السجن لا ليبحث عن الأمان، بل ليواجه العالم. في عام 1966، أصدر مجموعته القصصية الأولى تلك الرائحة، نصّ قصير ومكثف، كتبه ببرود متعمّد يعكس حالة الاغتراب والانكسار التي عاشها. النص أحدث جدلاً واسعًا، لأنه كسر القوالب التقليدية للسرد، وفتح بابًا جديدًا للرواية العربية.

لم يكن صنع الله مجرّد كاتب يروي الحكايات، بل كان وثائقيًّا يمزج بين الأدب والوقائع. في اللجنة (1981)، قدّم نقدًا لاذعًا للبيروقراطية والسلطة، بأسلوب ساخر وذكي، وفي ذات (1992)، رسم بورتريه كامل لمصر من السبعينيات إلى التسعينيات، من خلال حياة امرأة عادية، مزج فيها الأحداث الشخصية بالوقائع السياسية والاقتصادية الحقيقية. وفي بيروت بيروت (1984)، سجّل مشاهد من الحرب الأهلية اللبنانية، بأسلوب يجمع بين القسوة والإنسانية.

لم يكن غزير الإنتاج مقارنة بغيره، لكنه كان دقيقًا في اختيار موضوعاته. كتب العمامة والقبعة عن لحظة تاريخية فاصلة بين الشرق والغرب في مصر، وشرف عن عالم السجون، وبرلين 69 عن رحلته إلى ألمانيا الشرقية، وأمريكانلي عن المجتمع الأمريكي من منظور مهاجر عربي. حتى في رواياته الأخيرة، ظل وفيًّا لأسلوبه الذي يخلط بين الوثيقة والسرد، ويضع القارئ أمام مرآة الواقع.

جوائزه لم تكن كثيرة، لأنه لم يسعَ وراءها، بل أحيانًا رفضها. في عام 2003، حصل على جائزة العويس الثقافية، وهي من أهم الجوائز العربية. لكن الأهم من الجوائز كانت مواقفه، فقد رفض عام 2003 استلام جائزة ملتقى القاهرة للرواية العربية، احتجاجًا على سياسات الحكومة آنذاك، في موقف يعكس صلابته الأخلاقية. وفي 2016، كرّمه المعرض الدولي للكتاب بالجزائر كأحد رموز السرد العربي، كما احتفت به مؤسسات ثقافية عديدة في مصر وخارجها.

حياته كانت متصلة بمصير وطنه. ظلّ يكتب عن مصر التي عرفها، وعن العرب الذين أحبهم، وعن الإنسان في مواجهة السلطة والظلم. لم يتخلّ عن صوته حتى حين تعب الجسد، فظلّ يكتب ويصرّح برأيه بلا خوف، حتى أيامه الأخيرة.

في 13 أغسطس 2025، توقفت أنفاسه في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع التهاب رئوي حاد، وهو في الثامنة والثمانين. رحل بهدوء، لكن إرثه ظلّ صاخبًا، يحمل بصمته المميزة التي تجمع بين الصدق الفني والجرأة الفكرية.

اليوم، حين نفتح كتبه، نشعر أننا لا نقرأ رواية بقدر ما نقرأ وثيقة حية، تلتقط تفاصيل الناس والأماكن والحقبة، كأننا نسمع صوته يروي لنا، ببطء وإصرار، كيف كانت مصر، وكيف أصبحنا. كان مؤرخًا غير رسمي، ومقاومًا بالكلمات، وضميرًا أدبيًا لا يساوم.

رحيل صنع الله إبراهيم ليس فقدان كاتب فقط، بل فقدان عين كانت ترى ما نحاول نسيانه، ولسان كان يصرّ على قول ما نخشى سماعه. لكنه، كما في كل مرة، ترك لنا ما يبقيه حاضرًا: كتبه، ومواقفه، وذاكرة كاملة من الحكايات.