مدارات النوستولوجيا وأسئلة الهويّة في مجموعة “خمس ملاعق صغيرة للغيب” للكاتب محمد عبدالوارث رضوان.

قراءة نقدية بقلم الناقد كرم الصباغ.

كرم الصباغ

يطرق الكاتب محمد عبدالوارث رضوان في معظم قصص مجموعته “خمس ملاعق صغيرة للغيب” أبوابًا مغلقة قد اعتراها الصدأ، ويقلِّب صفحاتٍ طواها النِّسيان.. يستحضر وجوهًا غائبةً، ويطأ شوارع طال معالمها الطَّمس والتَّشويه. وفي خضم هذه المعركة الصَّامتة والمستعرة في الآن ذاته بين طرفي الصِّراع: الزَّمن بسطوته وقدرته على المحو والذَّاكرة التي تقاوم باستماتةٍ مستعينةً بطاقة الحنين الكامنة في روح السَّارد، في خضم هذا تُنكَأ الجراح، وينثال الشَّجن، وتدبُّ الحياة في أوصال الماضي؛ في محاولةٍ لإسقاط ما بأحداثه من دلالاتٍ على الحاضر، كفعلٍ يقاوم في الأساس محاولات التَّجريف وطمس الهويّة.

وفي شقٍّ آخر من قصص المجموعة لا يتجاهل الكاتب حاضره بل يشتبك مع قضايا الواقع المعيش الذي هيمن عليه طوفان المادية، والذي جرف بدوره كل ما هو جماليٌّ وروحيٌّ، والذي نزع عن الإنسان ما تبقى له من أوراق توت قليلةٍ تحافظ على ما تبقى له من حطام هويَّة إنسانيّةٍ وحضاريّةٍ.

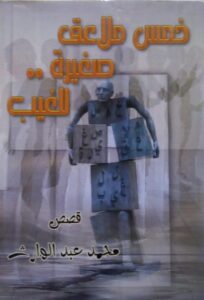

***عتبة الغلاف: جاء الغلاف معبِّرًا بدرجةٍ كبيرةٍ عن الرَّسائل الضّمنية التي مرَّرها الكاتب عبر قصص مجموعته؛ فحمل الغلاف صورة رجلٍ حليق الرأس أقرب ما يكون إلى صورة كاهنٍ، يحمل أسفارًا نُقشَِ عليها اسم المجموعة بحروفٍ منفصلةٍ، تلك الأسفار تتَّخذ بعدًا آخر؛ فهي تشكل في مجموعها صورة آلة (الأكورديون) الموسيقيِّة، ويبدو الرجل منهمكًا في العزف عليها في إشارةٍ إلى دور الكاتب/ الفنَّان الذي يُحوِّل همومه وذكرياته إلى ألحانٍ تثير الشَّجن، وتنشر الجمال، وتتراءى من خلف الرجل خيالات شخوصٍ وبابٌ مفتوحٌ يشعُّ من خلاله النُّور.. ومن وجهة نظري قد يمثل الباب نقطة المرور بين زمنين: الماضي والحاضر، في إشارةٍ إلى حالة اجترار الذكريات المُشبَّعة بمشاعر الشَّجن والحنين المسيطرة على الكاهن/ الفنَّان/ الكاتب.

***عتبة العنوان: جاء العنوان جذَّابا ملغزًا محفزًا للقارئ للبحث عن فك شفراته المتمثلة في كنه الملاعق الخمسة الصغيرة وعلاقة تلك الملاعق بالغيب المحجوب عن إدراك وبصر الإنسان القلق بطبعه إزاء ما يجهله المتخوّف دائمًا من الأخبار والمصائر المحجوبة عن علمه وفهمه وبصره.

***عتبة الإهداء: “إلى الَّتي لن ألتقي بها أبدًا” عبَّرت تلك العتبة النَّصيَّة عن حالة من الوجد والفقد واليأس والوفاء والوله. تلك المشاعر التي تفيض بها جنبات المجموعة.

***مسارات النوستولوجيا وأسئلة الهويَّة:

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح “النوستولوجيا” مشتقٌّ من كلمتين يونانيتين: “nostos” وتعني “العودة” و “algos” وتعني “ألم” أو “معاناة”. وعادةً ما تعبِّر النوستولوجيا عن شعور بالحنين إلى الماضي، وقد يكون هذا الحنين متعلقًا بوطن الشَّخص، أو بطفولته، أو بأحداثٍ معينةٍ في حياته. وهو ما يتَّفق مع منحى الكاتب، حيث اجترَّ ذكرياته واستدعى الماضي من خلال الفلاش باك تارّةً والتَّداعي الحرّ تارّةً أخرى، وجاء هذا الاستدعاء على هيئة نثارٍ من الذّكريات امتزج فيه الفرديّ بالجمعيّ دون مراعاةٍ للتسلسل أو التَّرتيب الزَّمني الصَّارم بل وفق مساراتٍ متباينةٍ زمانيًّا ومكانيًّا، تماهت مع دفقات الحنين التي أنتجتها الذات السَّاردة ورجف ذاكرتها المثقلة بخبراتٍ حياتيّةٍ وحمولاتٍ معرفيةٍ وثقافيّةٍ، في القلب منها هموم الوطن والهويّة والذّات، التي تطلُّ برأسها من بين طيات النُّصوص على هيئة مقارناتٍ خفيّة وأسئلةٍ شائكةٍ قلقةٍ: كيف كنَّا؟، وإلام صرنا؟ وإلام نحن ماضون؟، تلك الأسئلة التي تؤرّق روح الفنان المشغول بكل ما هو جماليٌّ وإنسانيٌّ جنبًا إلى جنب انشغاله بأن تؤدي نصوصه وظيفيها الاجتماعيَّة التي دعا إليها المفكر النّمساوي أرنست فيشر في كتابه “ضرورة الفنّ” حيث يرى فيشر أنَّ الفنَّ ليس مجرد ترفيهٍ أو تزيينٍ، بل هو حاجةٌ إنسانيّةٌ أساسيّةٌ وضرورةٌ وجوديّةٌ. ويرى في الوقت ذاته أنّ الفنَّ نشأ من تساؤلات الإنسان عن معنى حياته ووجوده، وأنَّ الفنَّ يلعب دورًا هامًّا في تطور الوعي البشريّ إلى جانب وظيفته الجماليّة.

وقد تجلَّى الحنين في قصص مجموعة “خمس ملاعق صغيرةٍ للغيب” بوجوهٍ وصورٍ عديدةٍ، منها الحنين إلى أزمنةٍ بعينها: العهد الملكيّ، العهد الناصريّ، فترة الصّبا، مطلع الشّباب، بداية الحياة العمليّة. الحنين إلى الأشياء الشخصيّة البسيطة والطيور والأفلام والاغنيات: الراديو ماركة فيليبس، طائر الكروان، فيلم دعاء الكروان، أغنية (يا حلو يا أسمر) لعبد الحليم حافظ. الحنين إلى أماكن وشوارع بعينها: فيلا الخال، حدائق القبة، قصر رأس التين، منطقة كامب شيزار، منطقة الحضرة، البنايات على الطراز الإيطالي، سينما الفالوجا، أسوان، الصحراء. الحنين إلى أشخاصٍ ووجوه غائبة: الأم، الأب، الخال، زوجة الخال أمينة هانم بيكر، زميلة العمل، الرئيس جمال عبد الناصر. الحنين إلى الكوزمبالتانية التي كانت تميز الإسكندرية والنفور مما آلت إليه أحوال المدينة.

وفي السُّطور التالية سأعرض مقاطع من قصص المجموعة تعكس تلك الأنماط من النوستولوجيا على اختلاف مشاربها: يقول الكاتب في قصة: ” مدارات الشَّجن”: ” هذه ليلةٌ جديدةٌ مباركةٌ من ليالي شهر رمضان المبارك. نذيع على حضراتكم طواله القرآن الكريم والأحاديث الدينية. التي تُلقى وتُردَّد هنا في قصر رأس التّين العامر.” ويقول في قصة” صفير الزَّمن”:” فما أكاد أسمع صوت الكروان في الأماسي إلا وتعود بي الذاكرة سريعًا إلي سينما الفالوجا وتتداعى مشاهد فيلم (دعاء الكروان) و فاتن حمامة تنوح علي هنادي .. و أحمد مظهر يضحك متلاعبًا بهذه الريفيّة السّاذجة … و خالي وزوجه في انسجام بجانبي علي المقاعد الخيزرانية.. وسقف السينما مفتوحًا علي السَّماء؛ فأري النُّجوم تتلألأ في السَّواد المخمليّ؛ فترصعه؛ لتخلب لبي في هذه السن الباكرة” ويقول في قصة “لا أجرؤ على النظر إلى عينيها” : ” لا أعرف لماذا في لحظات رؤيتها ، يسطعُّ في رأسي رنيم أغنية حليم ..( يا تِبر سايل بين شطين يا حلو يا أسمر.. لولا سمارك جوه العين ما كان تنور) ..لماذا يراودني هذا اللَّحن، هل عيناها مثل نهر النّيل ؛ أملٌ ورخاءٌ! ويقول الكاتب في قصة: ” كلاب غريبة” : ” في هذا الشارع الذي كان مرتعًا في زمن اليونانيين والطليان. إلي أن صار مأوي الذين ارتحلوا من الحارات والأزقة الضيقة إلي مراعي الأجانب وفيئ اللَّهجات الأعجميّة.”

**استدعاء لحظات الهزيمة والانكسار:

استدعي الكاتب لحظات الانكسار التي أعقبت نكسة يونيو، وذكرى بيان التَّنحي الذي ألقاه عبد الناصر، ففي قصة “صفير الزمن” يستدعي تلك الذكرى الأليمة، حيث يقول: ” مصر مجيشة من بعد (شوطة) أو جولة أو نكسة أو أي مسمي يخفف من كلمة هزيمة . فالشمس تشرق وتغرب علي وعن الجنود. و الليل و البدر يظللان أشباحًا يعبرون القناة عائدين بزورق بعد أن أنهوا مهمةً جريئةً في الجانب الشرقيّ ،والأيام تتوالي.” ويقول أيضًا: “جوُّ مصر في هذه الأيام ملوَّنًا بالكاكي، والحديث لا يدور إلا عن الحرب و ضرورة النصر. وأمتزج في أحلامي اللونان الوردي والكاكي… وإن كان الكاكي هو الغالب. فالحياة والسيارات العسكرية والجنود والسواتر في مداخل العمارات في كلِّ مكانٍ. والإذاعة بأغانيها وأحاديثها وبرامجها صارت كلها كاكيَّة اللون”. ويستدعي الكاتب أقوالًا مأثورةً بعينها كانت شعار تلك الأيام الغابرة مثل ” لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ” و ” ما أخُذ بالقوة لا يستردُّ بغير القوَّة”.

*** الاحتفاء بالمهمشين ورصد ملامح ضعف وهشاشة المخلوقات:

عبَّر الكاتب في قصصه عن آلام البسطاء والمهمشين ففي قصة ” كلاب غريبة” يصور معاناة الزبال وكدّه المتواصل دون كلل أو ملل، وتعاطيه الدائم مع أحمالٍ تفوق ما قد يتحمله جسده النحيف. وفي قصة ” ثقوب خفية” يعبر عن معاناة المرأة المطلَّقة التي تعجز عن إطعام طفليها، والتي تصير مطمعا للثريّ.

ولم يقتصر الكاتب على رصد معاناة الإنسان بل تخطى ذلك؛ فرصد معاناة الحيوانات، وما تكابده من آلام؛ ففي قصة “افتراق” رصد الكاتب معاناة الحمار الصغير الذي فصل عنوةً عن أمّه الأتان التي اقتادوها لتعمل في الرعي بينما سُخِّر هو؛ ليحمل أحمال البطيخ وما نتج عن ذلك من مرارة الفقد، كما رصد الكاتب في قصة “كلاب غريبة” معاناة البغل الخانع المستسلم وعلاقته المميزة بصاحبه الزّبال الذي يؤنسن بغله، ويتّخذ منه صديقا يبثه همومه وآلامه وشجونه في حديث هامس لا يسمعه سواهما. ورصد الكاتب في القصة ذاتها رغبات الكلبة المكبوتة التي تصاب بالإحباط من جراء عزوف الكلاب الضالة الخائفة عنها، واستعلاء الكلب الذهبي الرابض دائما أمام العمارة المبنية على الطراز الإيطالي، ويصور الكاتب بنبرة ساخرة الصراع الطبقي الخفيّ الذي يجري في عالم الحيوان، والذي يشبه إلى حدٍّ بعيدٍ الصراع الكائن في عالم البشر.

*** توظيف الرمز:

وظَّف الكاتب الرَّمز في قصصه؛ ليمرر العديد من الرسائل الضمنية دون الوقوع في فخي الخطابة والمباشرة اللذين يخصمان من الرصيد الفني والجمالي للنَّص. فعلى سبيل المثال لا الحصر غلَّّف الرمز عنوان قصة “ثقوب خفيّة” الذي عاد الكاتب ليوظفه مرة أخرى بين طيات سرده وبالتحديد عند إصابة الإطار الأمامي للسيَّارة بثقوبٍ أدَّت إلى إفراغ ما بداخلها من هواء وتعطيل السيارة عن مواصلة السعي في الطريق المعبد إلى المرأة المطلَّقة؛ ليكتشف الرجل الثريَّ بعد معاناة أن الإطار غير مصاب بأي ثقوب ظاهرة وفي قراءة محتملة ربما ترمز تلك الثقوب إلى العيوب الخفية في شخصية الرّجل الثري، الذي لا يتورَّع عن المجاهرة بعيوب الآخرين، بينما هو غافل في الحقيقة عن عيوب نفسه، وقد ترمز الثُّقوب الخفية في قراءة أخرى إلى اهتراء العلاقة بين الثري وزوجته، التي تستلب منه المال بدعوى مساعدة المطلَّقة، في حين يقابل الثريّ غشها بخداع وكذبٍ مماثلٍ؛ إذ اعتاد أن يغافلها، ويتَّوجه إلى زيارة المرأة المطلَّقة دون علمها.

وفي قصة “على هامش الانتظار” يوظِّف الكاتب الرَّمز مرَّةً أخرى؛ فالهاتف الذي يعدُّ دليلًا على التَّقدم التَّقنيّ والتُّكنولوجيّ يرمز في الوقت ذاته إلى طغيان المادية وإلى عبودية من نوعٍ جديدٍ، الآلةُ فيها صارت السيد والإنسان صار العبد الذي لا يقوى على التَّحرر من تحكم تلك الوسائل في إنسانيته وانتباهه ووقته، الأمر الذي أخلَّ بتحمل الإنسان لمسئولياته الأخلاقية والقانونية وفي مقدمتها رعاية أفراد أسرته رعاية حقيقية غير منقوصة لا تقتصر على توفير المال وحسب. ففي القصة نلاحظ انشغال الأب الشرقيّ الدَّائم بتصفح هاتفه عن ولده الصّغير، وما بين انشغال الأب وغياب الأمّ التي فهمنا ضمنًا أنها تعمل في بلاد النفط لجني المال تعرَّض الطفل الصغير/ المستقبل لخطر الضَّياع.

*** تفاوت مستوى اللغة:

جاءت لغة القصص لغةً رشيقةً سهلة تخفَّف الكاتب فيها من الصور البيانية، لكنه في قصص أخرى عمد إلى الإزاحة وكسر نمطيّة العلاقات بين المفردات التراكيب والجمل وعمد إلى الخروج عن المألوف والركون إلى اللغة الاستعاريّة التي وفق الكاتب من وجهة نظري في توظيفها في مواضعها القليلة التي لاءمت نجوى الذات وحالة الحنين والشجن، تلك اللُّغة التي حقَّقت متعةً ودهشةً أضافتا إلى المتن القصصيّ هالةً من البهاء والجمال والقوّة، و من تلك المواضع ما جاء في قصة صفير الزمن” حيث يقول الكاتب: ” البحر سَرمديّ اللَّون، والموج يؤطِّر فيضان اليود الرَّاكب ظهر الريح ؛ الذي يمسد أسطح المدينة . يملأ الصدور أريجًا؛ فيطلق من الرؤوس لحظات الأمل و الانشراح.” و قوله في القصة ذاتها : ” ترنيمة نايٍ تسكب في السَّمع شدوًا باهرًا، يضخم ضربات القلب؛ فتكاد النّفس تطير.. في الشَّجن لذَّة تأسٍ تبعث في الأوصال خدرًا، يحمل في أعطافه رؤى عِزّةٍ راسخةٍ علي قمة هرمٍ أو مئذنةٍ أو كنيسةٍ أو عند أعالي الشَّجر وأطراف المدن أو ذُري الجبال البعيدة.” وقوله أيضا: “السَّديم الأخضر في الحديقة تغشاه رائحة المانجو، وهسيس الأوراق يداعب الهوام الشاردة، والصَّمت حليفٌ طيَّبٌ يرعي الجميع.” وقوله : ” سجادة اللَّيل موشَّاة بخرزٍ متواتر الضوء. والكروان يبثُّ دعاءه؛ علَّ من يسمع يلهج بالثناء . بين الحين والأخر يسطعُّ في الأفق مذنبٌ يحترق، لا أعلم في أيِّ مكانٍ يسقط. تاركًا النَّفس مشدوهةً؛ لعلَّ لحظة إبصارٍ خاطفةٍ، تُذَكِّر الرَّائي بمن خلق.” وقوله في قصة ” لا أجرؤ على النَّظر إلى عينيها” : ” كلُّ صباحٍ قبل أن تصعد لمكتبها تقبل على متهادية بقوامها السَّمهريّ المختال، الَّذي يشعرني أنَّه أضعف من جسم عصفورٍ صغيرٍ. ووقع حذائها يعزف لحنًا يجعل كلَّ آلات الإيقاع تملأ كامل طبلة الأذن، فيما يتراقص رنيم ( يا حلو يا أسمر..) متتابعًا أخَّاذًا. باسمةً تحييني، فيما تصوب ناظريها نحو عينيَّ، تطلق شراراتها كشعاع ليزر، بحواريَّةٍ لا يفكُّ شفرتها إلا هاتيك العيون. وصدى لفحٍ بنجيٍّ مؤثِّرٍ يُخدّر ملامحي. تستدير صاعدةً تاركةً بصمات أصابعها في يدي. وعطرها المتسلّل إلى أنفى يصيبني بهيامٍ لذيذٍ يجعل أوقات يومي تمضى في غلالةٍ من نعيمٍ لا أعيه، لكن أخشى الوقوع في أسره”

***براعة الوصف:

ركن الكاتب إلى الوصف في غير موضعٍ، ورسم خطوط المشاهد بعناية مازجًا بين ما تبصره العين وما تضمره النّفس، كأنَّما اتَّخذ من الفضاء الخارجي لوحةً صبغها بألوان مستمدة من شجن روحه وآلام ذاته ولحظات تجليها وابتهاجها. يقول في قصة ” صفير الزَّمن”: “القطار صامتٌ فيه الحوار بين الرُّكاب والمشاهد خارج النافذة التي تهبُّ منها لطماتٌ هوائيةٌ باردةٌ عبارة عن ليلٍ مدلهمٍ يفرد سوادًا عظيمًا يغطّي الأفق الغير مرئيّ . منه اختفت بقع الضَّوء المتواتر. ولم تعد هناك عروضٌ للخيال علي صفحة السَّماء . ولم يعد يُرَى علي مسرح الرؤى سوي أشباح المنازل المتتابعة التي انبعثت منها في خجلٍ ذؤابات ضوءٍ عليلةٌ مصفرَّةٌ.” ويقول في قصة ” افتراق “:” بعد أن عمَّت الشَّمس الأركان، وبدت الدُّنيا من حولي مكانًا صحراويًّا تتناثر عليه كثبانٌ صغيرةٌ مخضرَّةٌ، تملأ ذلك البراح المحيط بموقع العمل . لاحظت الخضرة والصفرة تملأ المكان السّاكن بشكل لافت للنظر” ويقول في قصَّة “على هامش الانتظار”: “رجلٌ طويلٌ ثلاثينيُّ العمر ذو ملامح شرقيَّةٍ لا تخلو من رفاهيةٍ. سمرته الخفيفة ولمعة عينيه السوداوين المكحلتين، شاربه القصير، وشعره الأسود النَّاعم الذي ينتهي بخصلة شعرٍ كذيل حصانٍ، تلامس ياقة قميصه شهير العلامة”.

***مزج الواقع بالخرافة والموروثات الشعبية:

إمعانًا في الحنين إلى الماضي استدعى الكاتب لعبة من ألعاب الطفولة كان يمارسها التَّلاميذ في المدارس المصرية قديمًا باستخدام الأقلام والشرائط الورقيَّة، بحيث يعتبر الفائز هو التلميذ الذي ينجح في سحب القلم دون أن يفكَّ الشريط، ثم جاء دور الخيال لصنع خرافة تتواءم مع المعتقدات الشعبيّة المنتشرة في مصر والعالم العربيّ، تتعلَّق بفكِّ نحس عنوسة العذراوات؛ ففي قصة “خمس ملاعق صغيرة للغيب” تحتال الفتاة على الشابّ الهادئ لتظفر بالزواج منه؛ فتصنع خرافتها الخاصَّة من خلال لعبة الملاعق الملفوفة بالشَّرائط، والَّتي تربط بينها وبين ما يخبئه القدر لهما من حياة سعيدة ممتدَّة مع بعضهما البعض.

**** توظيف آليات خطاب السخرية:

وظَّف الكاتب آليات خطاب السخرية وبخاصَّةٍ الرَّسم الكاريكاتوري للشخصيات بالتلاعب في النسب والأحجام والرُّكون إلى المبالغة، وقد امتزجت السُّخرية بشعورٍ من الاشمئزاز والنُّفور انعكس على الوصف. يقول الكاتب في قصة “خمس ملاعق صغيرة للغيب”: “من الغيب انفتحت عليه تلك المرأة الغريبة التي دُقَّ عُنقها في جسدها، ولولا ذلك الإيشارب السَّتانيّ المملوء بالزهور البلديَّة حول رأسها لبدت كرافعي الأثقال ، أكتاف ثقيلة وحركة جسم ليست مرنة. أخذت تطرق عليه كل الأبواب ، فهي تقبع في الهاتف وفى اللقاءات العامة وفى المواصلات ؛ وإن صافحته ضغطت على أصابعه كمصارع .كأنَّما تودُّ أن تلفته إليها. وإن تحدَّثت إليه فحْت فحيحًا لانهاية له إلا في مراقد الليل . أما عيناها الضيقتان السوداوان اللتان لا يخرج منهما الضوء ما إن تراه حتى تظل مصوبة عليه كفوهة بندقية تروم أصابته”.

***مفارقة القفل:

يولي الكتاب الخاتمة عناية خاصة حيث إنَّها آخر ما يتبقَّى في ذهن القارئ من القصّة، وعليها يعول نجاح الكاتب في إتمام إحداث التأثير العاطفي، والذي بدونه لا عودة تُرجى من القارئ إلى النصّ مرَّةً أخرى لفكِّ شفرة بغية الوصول إلى معنى كامنٍ أو الاستزادة من متعةٍ لم يجدها من الأساس في حال كان النص غارقًا في الذهنية المفرطة. بالإضافة إلى أنَّ بدايات أو نهايات النّصوص وفق ما ذكره فيليب هامون ما هي إلَّا مواقع استراتيجية، حيث يتمركز المعني وحيث يبدأ ويتمُّ الأثر المتوقع. وتتجلى قوة الخاتمة أو القفلة متى اتسمت بالمفارقة الناتجة عن كسر أفق توقع القارئ الذي يرى صاحبا المدرسة الألمانية ونظرية التلقي ياوس و أيزر أنَّ كسر أفق التَّوقع يعدُّ من أهم الشروط التي تحقق إدهاش وإمتاع القارئ النموذجيّ الذي يعوَّل عليه وعلى من هم على شاكلته تقديم عددٍ غير محددٍ من التأويلات التي تحيي النص عن طريق القراءة، و من هذا المنطلق أرى أن الكاتب قد وفق في توظيف عنصر المفارقة عند نسج قُفل قصصه و من ذلك قفلة قصة “مدارات الشجن” حيث يختم الكاتب قصته بقوله: ” الرَّجل أغلق المذياع، وراح يُقلِّب فكره، فيما سمع وعاش… وهو ينيخ ظهره على السرير بعد يومٍ طويلٍ ومشحونٍ .. وعيناه تلمحان في السَّماء نجومًا تتأهَّب للرحيل ، بعضها مطفأٌ وبعضها وامضٌ. أنامله تتعلَّق بزر المذياع .. تأهُّبًا لسماع أذان الفجر .. وفى الخلف كانت فيشة الراديو العتيق معلَّقةً، تتأرجح بعيدًا عن مقبس الكهرباء ….”

ومن ذلك قفلة قصة : ثقوب خفيَّة” حيث يختم الكاتب قصته بقوله: “في الطَّريق إلى منزله، عرج على “ورشة ” لإصلاح إطارات السَّيَّارات . وعندما أخرج العامل الإطار من السَّيَّارة ، والثَّريُّ يقف بجواره منتظرًا الكشف عمَّا أصاب إطاره . أخذ يتفحَّص الإطار بدقَّةٍ، لكنَّه وجد الإطار سليمًا تمامًا وخاليًا من أيَّة ثقوبٍ” ومن ذلك قفلة قصَّة ” شيء وهمي” إذ اختتم الكاتب قصته بقوله: ” قفزَ في الهواءِ وهو ما فتئَ يبتسمُ منتصرًا بوجهٍ فـَرِحٍ مسرورٍ؛ فقد أحرز َ الهدفَ العاشر في مباراته مع الكومبيوتر…!!”