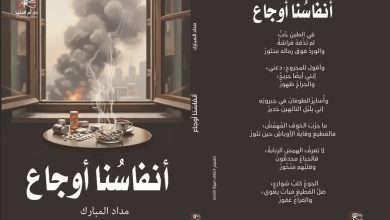

د. محمد سعيد شحاتة يكتب عناصر الإبداع عند الشاعر محمد الشربيني

تتجسّد عناصر الإبداع عند الشاعر محمد الشربيني في عدة مستويات أساسية، أبرزها الصورة الشعرية التي تتخذ بعدًا بصريًا وفلسفيًا معًا؛ فالصورة عند الشربيني ليست مجرد انعكاس للواقع الخارجي، بل هي فعل وجودي يكشف الذات في علاقتها بالكون، ويحوّل التفاصيل اليومية إلى رموز متصلة بالمعنى الكوني، ومن خلال استخدامه للصور يدمج الشاعر بين الحلم والواقع، وبين الحضور والغياب، وبين العاطفة والوعي الوجودي، مما يمنح صورته الشعرية القدرة على توليد المعنى بدلًا من الاكتفاء بإعادة إنتاجه، وهذه الصور تقوم بدور مزدوج: جمالياً، عبر تشكيل مشهد بصري متحرك ومتعدد الحواس، وفلسفياً، عبر إحالتها إلى تجارب وجودية، مثل البحث عن الآخر، والانتظار، والغياب، والانكسار، كما أن الصور المتراكبة والمتداخلة في نصوصه تخلق جدلية مستمرة بين التوتر والانسجام، وبين البناء والهدم، فتبرز لحظة الإبداع بوصفها مساحة عبور من اللغة إلى الوجود، ومن الذات إلى الآخر.

وهناك عنصر آخر جوهري في الإبداع عند الشربيني وهو الموسيقى الداخلية والتوتر الإيقاعي، فتعمل الموسيقى الداخلية على خلق حساسية وجدانية لدى المتلقي، ويستخدم الشاعر تكرار الأصوات، والفواصل، والوقفات القصيرة، وتتابع المقاطع الطويلة؛ ليجسد حركة المشاعر والوعي الشعوري، والإيقاع الداخلي هنا ليس مجرد زخرفة صوتية، بل وسيلة لتجسيد الصراع الداخلي للذات، كما في نصوص مثل: “سأعلنها بعد ذاك الطريق الطويل” و”أحرّر نفسي من الاستعارات والذكريات”، حيث تعكس الموسيقى الداخلية تراكمات الذاكرة، وحركة الانتظار، والصراع بين الحب والغياب. والتوتر الإيقاعي يتيح للنص أن يتحول إلى تجربة حسية متكاملة، تدمج الصوت بالحركة والصورة، وتجعل المتلقي يعيش حالة القلق النفسي والعاطفي للذات، فينمو المعنى الشعوري مع دفق اللغة والصور، وهذه العناصر مجتمعة تُظهر أن الإبداع عند الشربيني ليس مجرد صياغة لغوية، بل هو فعل شعري متعدد الأبعاد، يربط بين البصر، والسمع، والفكر، والعاطفة؛ ليخلق نصًا ينبض بالحياة والوجودية في آن واحد.

ويمثل الزمن في شعر محمد الشربيني أداة إبداعية مركزية، ليس كخلفية للأحداث فحسب، بل كعنصر فعال يشكل بنية النص الشعري ويحدد إيقاع التجربة الوجودية؛ فالشاعر يتعامل مع الزمن شعوريًا لا كإطار خطّي ثابت، بل كسلسلة من اللحظات المتداخلة بين الماضي والحاضر والمستقبل المحتمل، وهذا التدافع الزمني يخلق إحساسًا بالتوتر الدائم بين الفقد والرجاء، وبين الغياب والحضور، ويؤسس للوعي القلِق الذي يميز الشعر عنده،

ففي نصوص مثل قصيدة “لو تأتين”، يتحرك الزمن بطريقة غير خطية، حيث تتداخل صور الماضي مع حلم المستقبل، ويصبح الانتظار فعلًا شعوريًا، وتجربة معرفية تتكشف عبر الصور الحسية والرمزية. فـ”وقع الخطى على الأفق” في قوله ” فأسمعُ وَقْعَ خُطاكِ … على الأفق … حيـنَ يُلِحُّ عليَّ الرحيل ” أو “خيط الأماني” في قوله “تمدِّين للأرض خيط الأماني” ليست مجرد لحظات زمنية بل تمثل توترات الوعي؛ إذ يصبح الزمن مشحونًا بالغياب والحلم، ويجعل الذات العاشقة تعيش في حالة تأرجح بين الرغبة والانتظار.

ومن زاوية فلسفية، يمكن قراءة الزمن في شعر الشربيني وفق مقاربة هايدغرية، حيث يتجسد الزمن كوجود، والوعي الزمني كتحرّر للذات من القيود المادية، فتحوّل الشعر إلى فعل شعوري يُعيد إنتاج التجربة الإنسانية في لحظة حضور مستمر، حتى ولو كان هذا الحضور افتراضيًا أو طيفيًا. وهكذا يصبح الزمن الشعري عند الشربيني أداة لتوليد الفعل الإبداعي، ويعيد ترتيب الوجود ويضفي على اللحظة الشعرية كثافة وجدانية عالية، تجعل القارئ يعيش حالة من الانغماس الوجداني مع الذات العاشقة والكون الحاضر في النص، وسوف نتناول في المحاور التالية عناصر الإبداع عند الشاعر محمد الشربيني بتفصيل أكبر، في محاولة لاستكناه عوالم الشاعر الإبداعية.

المحور الأول: الصورة الشعرية بين التشكل البصري والتأويل الفلسفي

تُعَدُّ الصورة الشعرية في تجربة محمد الشربيني أحد المداخل الجوهرية لفهم شعريته؛ فهي ليست مجرد زخرف لغوي أو استعارة جمالية، بل هي ـ بالمعنى الفلسفي ـ لحظة انبثاق وجودي تَعبُر بالكلمة من حدودها المعجمية إلى فضاءات التأويل المفتوح. فالشعر عند الشربيني يُقيم في المسافة الفاصلة بين ما يُرى وما يُتخيَّل، بين البصر والبصيرة، بحيث تصبح الصورة الشعرية ليست انعكاسًا لمرئيٍّ خارجي فقط، بل بناءً داخليًا يكثّف الذات ويُفجِّرها في آنٍ واحد.

إن الصورة الشعرية هنا ليست محاكاة للطبيعة، بل هي، وفقًا لمفاهيم دريدا، أثرٌ يتولد عن سلسلة من الاختلافات والتأجيلات التي تجعل المعنى يتأرجح باستمرار، فلا يستقر على دلالة واحدة. وفي ضوء بول ريكور يمكن اعتبارها “مجازًا حيًا”؛ لأنها تنتج الدلالة ولا تكتفي بإعادة إنتاجها، أما عند باشلار فهي “بيت الوجود”، حيث تستضيف الذاتُ ذاتها من خلال استعارات الماء والنار والفضاء، فتتحول الصور إلى فضاءات وجودية عميقة.

وتتخذ الصورة الشعرية في دواوين الشربيني بعدًا جدليًا بين الحلم والواقع، وبين الحضور والغياب، وبين الحب والخذلان، إنها صور تحيا في قلب المفارقة؛ فهي من جهة تُغري القارئ بفتنة التشكيل البصري واللحن الداخلي، ومن جهة أخرى تدفعه إلى هاوية المعنى المؤجَّل الذي لا يكتمل أبدًا، وهذا ما يمنح شعره خصوصية؛ إذ تتحول الصورة عنده إلى آلية إبداعية كبرى، تكشف عن جوهر شعرية تقوم على التوتر والاشتباك لا على التوازن والانسجام.

وتُمثِّل قصيدة” بلا أشرعة “منطلقًا كاشفًا لوعي الشربيني بالصورة الشعرية بوصفها فعل عبور وتجاوز، فالعنوان نفسه “بلا أشرعة” يُوحي بدلالة الغياب والحرمان، لكنه يفتح في الوقت ذاته على أفق الحرية المطلقة: السفر عبر البحر دون أداة توجيه. وهنا يبدأ البُعد الرمزي للصورة الشعرية في التشكّل: إذ يغدو البحر استعارة للوجود، وتصبح الرحلة بلا أشرعة رمزًا للتيه والبحث، حيث الحب هو الأفق الوحيد الممكن للإبحار.

إن اختيار الشاعر أن يفتتح ديوانه الأول بهذه القصيدة يكشف عن وعي مبكر بقدرة الصورة على أن تكون فضاءً جامعًا بين البصري والمجازي؛ ذلك أن “الإبحار بلا أشرعة” ليس صورة بصرية محضة، بل هو مشروع وجودي تتجسد فيه مأساة الإنسان الباحث عن المطلق، ويتجلى فيه توق الشاعر إلى الذوبان في الآخر/المحبوبة باعتبارها المعادل الرمزي للكون.

وبهذا المعنى فإن صورة “الإبحار بلا أشرعة” ليست تعبيرًا عن عجز، بل عن إرادة اقتحام، عن رغبة في مجاوزة قوانين السفر التقليدية، أي قوانين الواقع، نحو فضاء حلمي يستمد قوته من الشعر، وهنا تكمن لحظة الإبداع، فالصورة تتحول إلى جسر بين اللغة والوجود، وبين الذات والعالم، وبين الرغبة والقصيدة، يقول الشاعر:

تزوَّدْتُ منكِ .. وأَلقيتُ نفسي

وودَّع ركْبُ الهوى مَضْجَعهْ

لأبحر فيكِ …

أطوفُ بكَوْنكِ … أغزو مداكِ بلا أشرِعةْ

وأرنو إلى الكونِ .. ِمنْ مقلتيكِ

وذاتي تُسبِّحُ … ما أروعهْ

تنبثق الصورة في هذه الأسطر من فعل “الإبحار”، وهو فعل يرتبط بالرحلة، وبالمغامرة، وبالرغبة في اكتشاف المجهول، ولكن الشاعر يضيف قيدًا وجوديًا: “بلا أشرعة”، أي بلا وسائط مادية أو أدوات، إنَّه يعلن عن خوض التجربة عبر قوة واحدة، قوة الحب/القصيدة، وهنا تتحول الصورة الشعرية إلى استعارة كبرى للوجود ذاته: الوجود كرحلة لا ضمان فيها، لا أداة توجيه، ولا يقين سوى الانقياد لعاطفة جارفة.

أما قوله “أطوف بكونك” فهو انتقال من صورة فردية إلى صورة كونية؛ فالحبيبة ليست فردًا بل هي كون كامل، وهنا نلمس إستراتيجية الشربيني في تضخيم الصورة حتى تبلغ حد الكوني والميتافيزيقي، إن الحبيبة تتحول إلى فضاء لا يُستنفد، والذات العاشقة تتماهى معها حتى تغدو الإبحار ذاته.

ثم تأتي صورة “أغزو مداكِ” التي تدمج بين الحب والحرب، وبين العاطفة والقتال؛ لتؤكد جدلية الصورة الشعرية عنده، فهي ليست هروبًا إلى الرقة فقط، بل هي أيضًا اقتحام وصراع، وكأن الحب لا يتحقق إلا عبر المغامرة والاشتباك، واللافت أن هذه الصور ليست متجاورة فحسب، بل متداخلة: “الإبحار” و”الطواف” و”الغزو” هي أفعال متحركة تكوِّن معًا مشهدًا بصريًا متدفقًا، لكنها في العمق تكشف عن رؤية فلسفية للوجود أن الحب رحلة قَلِقَة بلا سند، وأن الإبداع نفسه إبحار دائم في محيط غير محدد، وبهذا المعنى، فإن الصورة الشعرية عند الشربيني هنا تمارس وظيفة مزدوجة: الأولى جمالية عبر تشكيل بصري حسي يتيح للقارئ أن يرى المشهد، والثانية فلسفية عبر إحالة الصورة إلى تجربة وجودية أعمق، تجعل الإبحار رمزًا للذات الباحثة عن معنى مؤجل أبدًا.

إن هذا التوتر بين البصري والمجازي، وبين الجمالي والفلسفي هو ما يمنح الصورة في شعر الشربيني طابعها الإبداعي الخاص؛ فهي ليست مجازًا عابرًا، بل هي بنية دلالية منتجة، تعيد تشكيل علاقة الشاعر بالكون والقصيدة.

وتشكِّل قصيدة “لو تأتين…!!” إحدى المحطات البارزة في ديوان من جمر البدايات؛ فهي تعكس بوضوح قدرة الشربيني على تحويل الانتظار، وهو حالة شعورية معقدة ومشحونة بالقلق، إلى صور شعرية نابضة بالتوتر والجمال، والعنوان نفسه قائم على صيغة شرطية “لو”، وهي صيغة مشروطة بالغياب والمستقبل المجهول، مما يجعل القصيدة منذ بدايتها تأسيسًا لحوار بين الحضور والغياب، وبين الأمل واليأس، وبين الحلم والخذلان.

إن الصورة الشعرية هنا ليست مجرد زخرفة للمعنى، بل هي طريقة في أنسنة الانتظار وتحويله إلى صور محسوسة: وقع خطوات، ونور الفجر، وصدر السحاب، وخيط الأماني… إلخ، وبهذا تصبح الصورة عند الشربيني فعلًا دراميًا يفتح القصيدة على مشهدية سينمائية، حيث تتحرك الشخصيات (الشاعر/ المحبوبة/ النهار/ الفجر) كأننا أمام مسرح وجودي.

إننا هنا إزاء بناء شعري يستثمر الصورة باعتبارها “لغة ثانية” تتجاوز المعنى المباشر، وتتيح للذات أن تفجّر قلقها في استعارات تحيل إلى ما هو أكبر من التجربة العاطفية، إنها تحيل إلى مأزق الذات في مواجهة الزمن، وإلى هشاشة الأمل في مواجهة الاستحالة.

وبهذا الشكل فإن قصيدة” لو تأتين…!!” تكشف عن بعد جوهري في إبداع الشربيني: الصورة بوصفها وسيلة مقاومة للاستحالة، ولغة لتوليد الأمل رغم الإحباط، يقول الشاعر:

تجيئين .. بعد انتظارٍ طويلْ

وقـد صار وعدُكِ … كالمستحيلْ

فأسمعُ وَقْعَ خُطاكِ …على الأفق …

حيـنَ يُلِحُّ عليَّ الرحيل

تجيئين … تبتسمين …

كـأنَّ احتراقيَ عندكِ … شيءٌ قليل !!

في هذا المقطع نجد أن الشربيني يصوغ تجربة الانتظار عبر شبكة من الصور التي تمزج بين البصري والسمعي والزماني، فصورة “وقع خطاكِ على الأفق” تبدو لأول وهلة غير ممكنة؛ لأن الخطى تُسمع على الأرض لا على الأفق، ولكن هذه الاستحالة الحسية هي جوهر الصورة الشعرية، إنها تحويل الغياب إلى أثر مسموع، وتجسيد لحضور مؤجل، فالحبيبة لا تأتي بعد، لكنها تُوجَد كصوتٍ مُتخيَّل، وكظلٍّ يملأ الفراغ، وتمثل صورة “الوعد كالمستحيل” انتقالًا من التجربة الشخصية إلى التجربة الكونية؛ فالوعد، وهو جوهر العلاقة الإنسانية، يتحول إلى استعارة عن قدرية الغياب، وهنا تبرز قدرة الشربيني على تصعيد التجربة الفردية إلى تجربة فلسفية، حيث الغياب ليس قدر العاشق وحده، بل قدر الوجود كله، ثم نقرأ:

تلوحين .. فجـراً عنيدَ الشعاعِ

تشقّين بالنور صدرَ السحابِ

تَمُدِّين للأرضِ خَيْطَ الأماني

وتَسْرين كالوحْي فوق الروابي

إننا نواجه في هذه الصور جدلية الحضور والغياب في أبهى تجلياتها؛ فالحبيبة تأتي لا كشخص، بل كظاهرة كونية: فجر عنيد، نور يشق السحاب، خيط أماني، وحي يسري فوق الروابي، وهذه الصور لا تصف شخصًا محددًا، بل تمنحه أبعادًا أسطورية/ميتافيزيقية؛ ليصبح الحضور المؤجل تجلّيًا كونيًا يتجاوز الفردية.

ومن الناحية الجمالية، يعتمد الشاعر على الحركة (تلوحين، تشقّين، تمدّين، تسري) ليخلق ديناميكية للصورة، فيتحول الانتظار الجامد إلى سلسلة من المشاهد المتحركة، ومن الناحية الفلسفية، فإن هذه الصور تكشف عن رؤية للوجود: أن الحضور لا يتحقق مباشرة، بل يمر عبر التدرج، وعبر الانبثاق من قلب الغياب، وفي نهاية المقطع يقول:

فأنسابُ شعراً .. أُذيبُ الظـلامَ الكئيبَ

أُرقـرقُ للكونِ لَحْنِي

وأبحثُ عنكِ … تجيئين طيْفاً

وأُبحِـرُ فيكِ … أُفـتِّشُ عنِّي !!

هنا تبلغ الصورة الشعرية ذروتها: الحبيبة لم تعد سوى طيف، أي حضور غائب، ولكن هذا الطيف هو الذي يدفع الشاعر أن “ينساب شعراً”، أي أن يتحول الغياب إلى إبداع، والصورة “أذيب الظلام الكئيب” تجعل من الشعر قوة كونية قادرة على تفكيك العتمة، بينما صورة “أفتّش عني” تؤكد أن الحبيبة ليست موضوعًا خارجيًا، بل مرآة وجودية؛ ففي البحث عنها يبحث الشاعر عن ذاته، وفي حضورها الطيفي تتكشف أزمته الوجودية.

وبهذا المعنى، تصبح الصورة الشعرية في قصيدة ” لو تأتين…!!” ليست مجرد تصوير لحالة عاطفية، بل هي تجسيد لفلسفة كاملة، أن الإنسان كائن ينتظر دائمًا ما لا يأتي، وأن الإبداع هو تحويل هذا الانتظار إلى لغة وصور قادرة على منح المعنى للحظة القلقة.

وتمثل قصيدة “كَفَاكَ .. أحزانا…!!” مرحلة مغايرة في تجربة الشربيني المبكرة، حيث تتحول الصورة الشعرية من التعبير عن الحب والانتظار كما في “بلا أشرعة” و”لو تأتين” إلى التعبير عن الوعي بالخذلان والانكسار، وإذا كانت الصور السابقة متدفقة نحو الأفق والرحلة والفجر، فإن هذه القصيدة تقيم في فضاء الجراح والوداع والتشتت، إن اختيار الشاعر لصيغة الأمر “كَفَاكَ” في العنوان يشي منذ البداية بأننا أمام خطاب داخلي، مواجهة بين الذات وذاتها، أو بين الذات وظلها، والصورة الشعرية هنا لا تُبنى على الحلم، بل على الفقد، على وعي بأن ما كان يُظن خلاصًا قد صار عبئًا، وهكذا تغدو الصور محملة بالمفارقة؛ إذ تنبع من قلب الألم لا من أفق الأمل.

ومن زاوية فلسفية، تقدم القصيدة صورة الإنسان الذي يقف عند تخوم ذاته: لم يعد ثمة وعد ينتظر، بل خيبة تواجهه بحدّها العاري. الصور هنا ليست مهدئة، بل صادمة، تفكك أوهام الماضي وتضع القارئ أمام المأساة الإنسانية العارية: خيبة الحب وخيانة الزمن، يقول الشاعر:

احملْ حقائبَك الأبيَّةَ … وارتَحـلْ

قَدَرٌ تعيشُ مُهاجِراً… منذ الأَزلْ

في هذه الصورة، يتحول “الرحيل” إلى استعارة للقدر، ويصبح حمل الحقائب صورة بصرية تجسد فكرة الانفصال والاغتراب، واللافت أن الشاعر يصف الحقائب بأنها “أبيّة”، أي تحمل كرامة عصيّة رغم ثقلها، وهنا تمزج الصورة بين الحسي والمعنوي؛ فالحقائب المادية تتحول إلى رمز للذاكرة المثقلة، للهزائم الداخلية التي لا تنفصل عن الذات إلا بالرحيل، ثم يقول:

فضَّتْ يدُ الأيامِ أقنعةَ الهوى

والجرحُ .. في جَنبَاتِ قلبِكَ يشتعلْ

الصورة هنا معمارية/درامية: “الأيام” تتحول إلى كائن يكشف “أقنعة الهوى”، في حين أن القلب يصبح موقدًا للاشتعال، وهذه المزاوجة بين “الأقنعة” و”الجرح المشتعل” تكشف عن رؤية تفكيكية للعاطفة، مؤداها أن الحب ليس حقيقة، ولكنه قناع، وأن الزمن هو الذي يكشف زيفه، فالصورة الشعرية إذن ليست فقط تمثيلًا بصريًا، بل فعل هدم وتعرية، يطيح بالأوهام ليكشف حقيقة الألم، ويضيف:

قد كنتَ فارسَ قلبِها

صوَّرْتَها يُنبوعَ أشواقٍ … وَكَوْنَ هَناءِ

وأتتْ عليكَ الريحُ …

صِرْتَ .. حكايةً بين الضلوعِ

وذكرياتِ مساءِ !!

نجد في هذه الأسطر أن الصورة الشعرية تتأرجح بين البناء والانهيار؛ فالحبيبة “ينبوع أشواق” و”كون هناء”، وهي صور كونية ترفعها إلى مقام الأسطورة، لكن هذه الصور تنهار فجأة؛ إذ “أتت عليك الريح”، لتتحول البطولة إلى حكاية، والكون إلى ذكرى، وهذه المفارقة الصورية تكشف عن طبيعة الإبداع عند الشربيني، فالصورة تبني حلمًا ثم تهدمه في اللحظة التالية، لتترك القارئ في مواجهة مأزق الوجود، والقصيدة تمضي في صور أكثر مأساوية:

لاحتْ على الأفْقِ البعيدِ … ظلالُهم

هي لحظةٌ …

وتسيرُ… رغْم تبرُّمِكْ

إنها صورة أخرى للغياب الذي لا يُقاوَم: الحبيبة تمضي كظلٍّ على الأفق، واللحظة نفسها تتحول إلى معادل للخذلان، وهنا تتجسد الفلسفة الوجودية، حيث الإنسان يواجه لحظة الفقد بلا حول، ولا يملك سوى أن يرى الظل يبتعد.

إن القيمة الإبداعية للصورة في هذه القصيدة أنها لا تكتفي بالتمثيل الجمالي، بل تفجّر التناقض بين الأمل والخذلان، وتمنح الألم هيئة مرئية يمكن للذات أن تتأمله، والرحيل والظل والحقائب والجرح المشتعل كلها صور تؤكد أن الإبداع عند الشربيني ليس مجرد غناء للحب، بل مواجهة حادة مع جراحه.

وتُعَدّ قصيدة” لأني أحبك” من النصوص المفصلية في ديوان من جمر البدايات؛ حيث يتجلّى فيها الشربيني وهو يعيد صياغة علاقة الحب في هيئة اعتراف مطلق، والعنوان ذاته قائم على جملة سببّية “لأني أحبك”، أي أن كل ما سيأتي في النص هو نتيجة حتمية لهذا الحب، وهذا يكشف عن وعي مبكر بقدرة الصورة الشعرية على أن تكون علّة وجودية، أي مبدأ يفسر الوجود، والمعاناة، والفرح، والخذلان.

ينقل الشاعر في هذه القصيدة العاطفة من حيزها المباشر إلى فضاء رمزي، حيث تتجسد التجربة عبر صور كونية تتجاوز الحبيب والحبيبة لتلامس أبعادًا أعمق: المطر، والدموع، والأفق، والنجوم، والزهور، ومن خلال هذه الصور يتحول الحب إلى “طاقة كونية” تفسر كل فعل إنساني.

وفلسفيًا، يمكن قراءة النص على أنه محاولة لاستعادة المعنى في عالم فقد تماسكه: الحب ليس مجرد تجربة عاطفية، بل هو المبرر الوحيد للاستمرار، لذلك تصبح الصور فيه مزيجًا من الحلم والدمع، ومن الامتلاء والفراغ، إنها صور مزدوجة تُمكِّننا من القول بأن الإبداع عند الشربيني يقوم على جدلية الانبثاق والانكسار، فالصورة تمنح وعدًا بالامتلاء، ثم تفاجئنا بكشف الخواء، وهنا نلمح بوضوح كيف تتحول الصورة إلى خطاب كوني، فالحب هنا لا يُلغي الجراح، لكنه يجعلها قابلة للاحتواء، وهذه الصورة ليست فقط جمالية، بل فلسفية أيضًا؛ إذ تُعبّر عن قدرة الإنسان على إيجاد معنى حتى في قلب الألم، وهو ما يجعل الحب تعويضًا وجوديًا، ويقول:

لأني أحبُّكِ .. جُبْتُ البحارَ

أعيشُ حياتي بدنيا الحنينْ

وأَرسو على الشطِّ … بعد الطواف

وأبني القصورَ لحبِّي الدفينْ

فتَسكنُها الريحُ .. تلهو بغُصْني

أهـدُّ قصوري كطفلٍ حزينْ

يتجلى في هذه الأسطر التوتر الدرامي في صور متناقضة، فقوله “أبني القصور” مقابل “تسكنها الريح”. وقوله “أبني قصوري لحبي الدفين” مقابل “أهدُّ قصوري كطفل حزين”، إننا أمام جدلية الصورة التي تُمثل بُعدين متنافرين في الوقت ذاته: البناء والهدم، ولكن هذا التناقض لا يُفسد التجربة، بل يُعمقها، إن الحب هنا يُنتج حالة من التناقض الدائم، حيث الحضور مشروط بالغياب، والفرح مشروط بالألم، وهذا ما يمنح الصورة الشعرية عند الشربيني طابعها الإبداعي، إنها لا تُريح القارئ بمعنى واحد، بل تضعه في صراع دلالي يوازي صراع الذات، ويضيف الشاعر:

لأنِّى أُحبُّكِ .. أحيا بعيداً وحيداً..

هناك .. كفَجْرٍ طهورْ

أُزيحُ الظلامَ بكلتا يديَّ

وأغرسُ في موطني .. زهْرَ نورْ

وأرسمُ حسْنَكِ بين كتابي

أغازلُ روحَكِ بين السطورْ

هنا تتحول الحبيبة إلى مبدأ كوني: زهور تُغْرَس، والظلام يزاح، والشاعر يحيا كفجر طهور، هذه الصورة تمثل لحظة التوليد الشعري؛ حيث الحب لا يقتصر على العلاقة الثنائية، بل يصبح شرطًا للإبداع ذاته، بمعنى آخر ليست الحبيبة موضوعًا للشعر، بل علّة الشعر، وهذه النقطة محورية في شعر الشربيني؛ إذ نراه يعيد صياغة العلاقة بين الحب والإبداع، جاعلًا من العاطفة شرطًا وجوديًا لكتابة القصيدة.

واللافت أن الصور كلها تتجه نحو الحركة والانفتاح: الابتسام، الإزهار، البكاء، الضحك، التفتح، النهوض، وهذا الانفتاح الحركي يكشف عن إستراتيجية جمالية، وهي أن الصور ليست ساكنة، بل فاعلة، تنبض بالحياة، إنها صور تشي بأن الحب عند الشربيني ليس حالة سكونية، بل دينامية تُولّد باستمرار لحظات جديدة من الوجود.

في النهاية، نستطيع أن نقول إن هناك وعيًا مبكرًا لدى الشربيني بقدرة الصورة على أن تكون إطارًا تفسيريًا لحياة الذات؛ فالحب يُصوَّر كسبب لكل شيء: ابتسام الكون، وإزهار الأحلام، وبكاء السماء، وضحك الفجر، وتفتح الزهور، وولادة الشعر، وهذه الصور لا تُجمّل العاطفة فحسب، بل تضعها في قلب علاقة الإنسان بالكون.

وقصيدة “هل قلت إني أحبك” هي نصّ يمثّل بوضوح فلسفة البحث الدائم عن الآخر في شعر محمد الشربيني؛ إذ ندرك أننا أمام حركة لا تهدأ، ومن ثم أتى الفعل “أفتش” في قوله:

أُفَـتِّشُ عنكِ المدى

وماذا سيفعل بالاحتمالاتِ مَنْ هو مثلي !!

وأنتِ تلوحين مُشْبَعةً بالبهاء ْ

ومثلي على حافة المُنْحدَرْ !!

أي أنّ الذات لا تعيش في الاكتفاء، بل في النقص والطلب، في توتر الوجود الذي لا يكتمل إلا بالآخر، والصورة الشعرية هنا تتحول إلى أداة لتجسيد هذا البحث القَلِق؛ إذ يتخذ الفقد هيئة ملموسة في استعارات المكان، والزمان، والظلال، والأصداء، واللافت أن الشاعر يضع عملية “التفتيش” في فضاءات غير مأهولة: المدى، وهي صورة ليست للتلاقي، بل للتيه، وهنا تكمن المفارقة الإبداعية؛ إذ إن فعل البحث ليس وسيلة للعثور بقدر ما هو تأكيد على أن الوجود ذاته فعل تفتيش لا ينتهي.

ومن المنظور الفلسفي يمكن القول إن القصيدة عند الشربيني تمثل “ميتافيزيقا الغياب” حيث يصبح الآخر/الحبيبة صورة مؤجلة باستمرار، وحضورًا غائبًا يتبدى في الصور كأثر أكثر من كونه كيانًا حاضرًا، يقول الشاعر:

هنا أنتظرْ

على سُلَّم الحلمِ يمتصُّني الوقتُ

شيئاً .. فشيئا

كما يسلبُ الرملُ قلبَ المطرْ

ويأسفُ كالأبرياء متى يتوقفُ طَرْقُ المطرْ

هنا يبدأ النص بصورة بصرية/مكانية قوية: الانتظار على السلَّم، وهو رمز للضيق والتشتت، ثم يقول “يمتصني الوقت شيئا فشيئا” وهي استعارة يحاول الشاعر أن يحوّل الغياب إلى مشهد بصري، والبحث يتحول إلى صراع مع العدم، إن الصورة هنا تجسد فلسفة الوجود القلق: أن يبحث الإنسان عما لا يُرى، في فضاء ملبَّد بالانتظار والقلق الدائم، ويقول:

وأُبْحرُ فيكِ طليقَ الأمانيِ

وقلبي … يُفتِّشُ عن لؤلؤةْ

يغوصُ … وإنْ لُجَّةٌ صارعتْه

وأَيدي الدُجَى … حاصرتْ مَرْفَأهْ

فهـل بعـد بحرِكِ .. يُغريه بحرٌ !!

وهل بعد عِشْقكِ … يَهْوَى امرأةْ !!

الصورة هنا سمعية/حركية؛ فاللجة تصارع، ومع صراعها نسمع صوت الموج، والتفتيش يحمل معاني الحركة، والحصار صورة حركية، وهذه الاستعارة تكشف عن جدلية الحضور/الغياب، والحبيبة ليست جسدًا، ولكنها بحر عميق مليء باللآلئ “وقلبي يتفش عن لؤلؤة” إنها/الحبيبة غموض وعمق واتساع.

وبعد هذه الأمثلة المتعددة من دواوين الشاعر سوف نتوقف عند قصيدة “تعالي كما أشتهيك امرأة” لتحليل الصورة الشعرية بين التشكل البصري والتأويل الفلسفي، ولأن القصيدة غنية للغاية فسوف نختار خمسة مقاطع تصويرية مركزية من النص، ونقوم بتحليل كل مقطع وشرح يوازن بين البصري والفلسفي، يقول الشاعر:

كمِثْلِ الحليبِ المُحَلَّى برائحةِ الصبح

إذْ أشتهيه

قبيل التهيؤ للركض ..

منذ مطلع القصيدة، يؤسس الشاعر لجدلية بين الرغبة والجمال، وبين الجسد والطبيعة؛ إذ يشبّه المرأة بالحليب المحلّى برائحة الصبح، وهي صورة حسيّة بصرية وذوقية وشمّية معًا، تدمج المذاق بالعطر بالضوء، وهذا التكوين اللغوي يمنح الصورة تراكبًا في الحواس، فيتحول التشبيه من إدراكٍ بصري إلى تجربة وجودية تشمل الكيان كله، ومن ناحية التشكّل البصري يستدعي الشاعر مشهد الصبح وهو يتسلل في بياض اللبن، فيتماهى الضوء مع الطهر، والأنوثة مع الندى، والبصر هنا ليس مراقِبًا، ولكنه متورط في التجربة؛ فالحليب المحلّى برائحة الصبح ليس مشهدًا يُرى، بل يُتذوَّق ويُشمّ ويُعاش. إن الصورة تمثل لحظة التماس بين الوجود الحسي والوجود المعنوي، والحليب هو رمز الحياة الأولى، والحنان الأمومي، في حين أن “رائحة الصبح” ترمز إلى البدايات والنقاء، واتحاد العنصرين يخلق دلالة فلسفية، وهي أن رغبة الشاعر ليست شهوانية، بل كونية، رغبة في الأصل، في النقاء الأول قبل سقوط الإنسان في الزمن والزحام، ويقول الشاعر:

أُشَيِّدُ قصراً

من الأحرف المَخْمَليَّةِ ..

قصراً ..

يُطلُّ على جنَّةٍ ..

نهرُها عسلٌ .. والعناقيدُ

ينتقل الشاعر هنا من الحسيّ إلى الرمزيّ. “القصر من الأحرف” يمثل اللغة وقد تحوّلت إلى معمار، هو لا يصف امرأة فحسب، بل يبنيها بالكلمات، فيخلق منها فضاءً ميتافيزيقيًّا يتجاوز الواقع إلى الخيال الخالص، ومن ناحية التشكل البصري فإن البنية المعمارية للصورة واضحة: قصرٌ، نهر، عناقيد. ثلاث طبقات من الرؤية تتراكم عموديًا كما في لوحة بصرية منمنمة، والأحرف “المخمليّة” تجسد الملمس، فالصورة لا تُرى فقط، بل تُلمَس، وهذه الكثافة الحسية تعيد تشكيل المشهد في ذهن القارئ كلحظة انخطاف بصري، ومن زاوية فلسفية فإن هذا القصر ليس مكانًا ماديًا بل هو “لغة متجسدة”، والشاعر يعيد صياغة العالم بالحروف، كما لو أن الخلق الشعري فعل وجوديّ يوازي الخلق الإلهيّ “كن”، والقصر هنا هو تمثيل رمزي لفعل الكتابة ذاته، للغة التي تحتضن الفرد وتمنحه جنّته المفقودة، ويقول الشاعر:

وتكتشِف الأعينُ المُتْعَباتُ ….

معارجَ للعشق ..

من ألف عاَمْ !!”

في المقطع السابق تتبدّى الصورة كرحلة بصرية داخل الزمن، والأعين المتعبة هي الذات الإنسانية المثقلة بالتجارب، ومع ذلك تكتشف “معارج للعشق” أي مسارات صعود روحيّ، والصورة تحوّل فعل النظر إلى تجربة كشفٍ وجودي، ومن زاوية التشكل البصري فإن الصورة مبنية على حركة الرأس والعين: من التعب إلى الاكتشاف، ومن الأرضي إلى السماوي “معارج”، والمعراج هنا ليس حدثًا، ولكنه خطٌّ صاعد في فضاء الصورة، ويفتح الشاعر مجالًا بصريًا شاسعًا، حيث يتحول التعب إلى طاقة رؤية، ومن زاوية التأويل الفلسفي تستند الصورة إلى المفارقة الوجودية بين الزمن والخلود؛ فالعشق هنا “من ألف عام” لا في الماضي بل في استمرارية رمزية، وتُفهم “المعارج” كرمز للترقي الوجودي، كما عند المتصوفة الذين يرون في الحبّ طريقًا للسموّ الروحي، وبهذا يتحول العشق إلى وسيلة للخلاص من الزمن، إلى لحظة لا-زمنية تتجلّى فيها الذات.

والمقطع الآتي يُعدّ من أقوى صور القصيدة وأغناها رمزيًّا؛ إذ يستعير الشاعر الهدهد/رمز الوحي في قصة سبأ وسليمان؛ ليدلّ على قلبٍ يخترق الحصون، والصورة تتجاوز التوصيف لتصبح استعارة للمعرفة والحبّ معًا، يقول الشاعر:

فكيف أُطوِّعُ قلبي

على هيئةِ الهدهدِ المستبيحِ ..

حصونَ سبأْ !!

ومن زاوية التشكل البصري فإن الصورة تقوم على حركة ديناميكية: الهدهد يحلّق ويخترق حصونًا، والبصر يتتبع طيرًا في فضاء منغلق يُفتح بفعل الخيال، وتتشكل في ذهن القارئ لوحة طيرانٍ وكشفٍ وتجاوز، ومن زاوية التأويل الفلسفي فإن القلب هنا هو “الرسول الداخلي” للمعرفة والحبّ، والهدهد المستبيح ليس عدوانيًا، ولكنه كاشفٌ للأسرار، وفي ضوء التأويل الفلسفي فإن الصورة تمثل انعتاق الذات من القيود المعرفية والروحية، وهي لحظة عبور من حدود الجسد إلى فضاء الكشف، فيتماهى العشق مع النبوءة، والرغبة مع البصيرة.

تغدو الصورة هنا ذروة التجسد الجمالي للأنوثة في القصيدة “كفّان من مرمر” توحد بين المادة والروح، وبين الصلابة والنقاء، وبين البرودة المادية والدفء الإنساني، إنها لحظة اتصال الجسد بالحلم، يقول الشاعر:

حين تمدِّين كَفْيَّنِ من مَرْمَرٍ ..

بالقبول !!

الصورة هنا دقيقة وملموسة: الكفان البيضاوان كقطعتين من الرخام المضيء، في وضعية امتداد نحو الآخر، وتهيمن الظلال الضوئية والبُعد اللمسي على المشهد، فيشعر المتلقي أن الضوء يمر عبر الحجر، كأن الرغبة نفسها تتجسد في الضوء، ومن زاوية التأويل الفلسفي فإن “المرمر” ليس فقط رمز الجمال، ولكنه رمز البقاء؛ فالمرمر يُنحت ولا يفنى، وهذه الإيماءة بالقبول هي في الحقيقة لحظة تَخلُّق للاتحاد الوجودي بين الذات والآخر، تمتزج المادية بالميتافيزيقا، وتتحول اللمسة إلى عبورٍ نحو الخلاص من الانفصال، أي من الاغتراب الإنساني.

إن الصور الشعرية عند محمد الشربيني تقوم على مبدأ التحوّل بين المحسوس والمتعالي؛ فالتشكّل البصري ليس هدفًا جماليًا فحسب، ولكنه وسيطٌ لتمثيل الوعي الوجودي أيضًا؛ إذ تتحول الرؤية إلى فعل معرفي، واللغة إلى معمارٍ للحبّ والوجود، والقصائد تبرهن أن الصورة الشعرية عند محمد الشربيني ليست “تزيينًا لغويًّا” بل نظامًا فلسفيًّا للإدراك، يدمج الضوء بالجسد، والخيال بالمعرفة، والأنثى بالكون.

المحور الثاني: الموسيقى الداخلية والتوتر الإيقاعي

في هذا المحور سننظر إلى كيفية توظيف الشاعر الإيقاع الداخلي للأبيات والنصوص النثرية الشعرية في خلق توتر وجداني، وهو نوع من الموسيقى الداخلية التي تولّد حساسية عاطفية خاصة لدى القارئ. في هذا النص، تتجلى الموسيقى الداخلية في تكرار الأصوات، وتتابع المقاطع، والوقفات القصيرة التي تعمل كإشارات إيقاعية تحاكي تنفس النص ونبض المشاعر، والموسيقى الداخلية ليست مجرد زينة صوتية، بل هي جسر بين المشاعر الداخلية للمتحدث والشكل الخارجي للنص، وتعيد إنتاج حالة القلق، والحنين، والشغف، يقول الشاعر:

سأعلنُها بعد ذاك الطريق الطويل الذي قد قطعنا

وبعد تسرُّب تلك الليالي التي راودتْنا كثيراَ

لأن نتحسَّس وجْهَ البشارةِ …

حين تهلُّ

وأن نتتبع رائحةَ الصحوِ …

حين يلوح …..

تبدأ هذه السطور بإيقاع متصاعد يخلق الموسيقى الداخلية عبر تراكم الجمل الطويلة والموصولة بحرف العطف الواو، وهذا التراكم اللغوي يحاكي تجربة الوعي الشعوري للمتحدث، ويعكس حالة الترقب والانتظار، حيث تتداخل اللحظة الحالية مع آثار الماضي، واستخدام الفواصل غير التقليدية مثل علامة الترقيم/النقاط في نهاية بعض السطور “…” يضيف إيقاعًا نابضًا، ويوقف القارئ لحظة ليشعر بالانتقال بين الذكرى والحضور، وبين البشارة والصحو.

والنص هنا يستحضر فلسفة الوجودية عبر إدراك الذات لمرور الزمن وتأثيره على المشاعر، والتكرار والإيقاع الطويل يرمزان لتشابك الحياة والذاكرة، ويخلق إحساسًا باللا استقرار الوجودي؛ إذ كل كلمة تحمل ضغطًا موسيقيًّا يجعل القارئ يعيش حالة التوتر النفسي المستمرة، وفي موضع آخر يقول الشاعر:

بشكل يليق

سأعلنها مثل صفصافة

تشتَهي دفءَ نايٍ

يضمِّـد تلك الغصونَ النوازف …

صفصافةٍ

تستحقُّ كثيرا من الحبِّ …

صفصافةٍ تستحقُّ الحياة

تحاول أن تستعيد اخضرارَ الضلوعِ …

رفيفَ الفراشِ …

هديلَ الحمام

يظهر الإيقاع في هذه العبارة من خلال التكرار الداخلي للأصوات المتناغمة، مثل “صفصافةٍ”، “تشتَهي”، “دفء”، واستخدام الصور الموسيقية كالناي والغصون النوازف يخلق رنينًا داخليًا يربط بين الصوت الداخلي للغة والصور الحسية، مما يعمّق التوتر العاطفي للنص.

ويمكن قراءة هذا المقطع من منظور الفينومينولوجيا حيث الموسيقى الداخلية للنص ليست مجرد جمال صوتي، بل هي تجربة شعورية واجتماعية تشكل علاقة الذات بالعالم المحيط، أما التوتر الإيقاعي فإنه يعكس صراع الذات مع حاجتها للتعبير عن الحب والحنين، وبين الواقع الذي يحاصره، ويقول الشاعر:

أُحرِّرُ نفسي …

من الاستِعارات والذكرياتِ

إذا ما تجلَّى على الأفق … بَرْقُ الكلامْ

أُحرِّرُ نفسي …

من الاستِعارات والذكرياتِ

فيسقطُ هذا المناخُ

المُغَطِّي تفاصيلَه بالتجمُّدِ …

عن كلِّ غصنٍ تعذَّبْ

أحاول بَسْطَ النهايةِ كي تدركي الآن …

أنَّا سقطْنا ! !

وما عدتُ أذكرُ …

بعضَ تفاصيلِ هذا السقوطِ

تعمل الوقفات الطويلة “…….” على خلق تنفس داخلي متقطع، مشدود بين التحرر والعودة للواقع، ويعمل “برق الكلام” كذروة إيقاعية مفاجئة، ويتصاعد توتر اللحظة ثم ينكسر فجأة، مما يولد شعورًا بالتوتر النفسي والعاطفي.

إن التوتر الإيقاعي هنا يمثل صراع الذات مع نفسها ومع الذكريات، والنبرة الموسيقية للنص تكاد تشبه صدى داخلي للوعي، حيث تتناغم الموسيقى مع فكرة التفكيك الداخلي للذكريات واللغة، مما يعكس لحظة إدراك الوجود وحدوده، وفي موضع آخر يقول:

على بُعْدِ ميلين في قلقِ السير ..

فوق شظايا الزجاج

وفي قلق النبضِ عند التمدُّد فوق الظلامْ

على بُعْدِ ميلين لكننا بكلِّ تماسُكْ

بما يِسرقَ الدهشة َالمستريبةَ خلفَ الجفونِ

كلانا يمثِّل هذا التماسُكْ

كأنَّا نؤديه … من ألْف عامْ

نؤديه رغم اتساع العراء

يُذكِّر بالاحتياج إلى جوف بيتٍ

الإيقاع هنا مزدوج بين طول الجمل وفواصلها التي تخلق تنفسًا متقطعًا، وبين الصور الحسية “شظايا الزجاج” و”قلق النبض”، مما يعطي النص إيقاعًا داخليًا مضطربًا يعكس التوتر النفسي والعاطفي للمتحدث، ويعكس التوتر الإيقاعي فلسفة الغربة الوجودية والاغتراب؛ إذ كل كلمة وكل توقف يحمل شعورًا بالتهديد والقلق، ويجعل القارئ يلمس تشتت الذات ومحاولتها المستمرة للتماسك في مواجهة الظروف الخارجية والداخلية، ويقول الشاعر:

نقطةٌ فاصلةْ

قلتَها مِثلُ ..مَنْ يتسلَّى

بعدِّ النجومِ ..

على الأسطح المائلةْ

إن تكرار “نقطة فاصلة” مع التوقف الطويل يعطي إيقاعًا متذبذبًا، كما لو أن النص يلتقط أنفاسه، والسطر يحتوي على حركة متأرجحة بين الكلام والحركة الصامتة، ويخلق توترًا داخليًا يعبّر عن الارتباك العاطفي، والنص يعكس صراع الذات مع لحظة الاختيار والانتظار، والموسيقى الداخلية تعمل كمرآة للتوتر النفسي الذي يولده التعامل مع اللحظة العابرة والمسافة العاطفية.

تتجلى الموسيقى الداخلية عند الشربيني إذن كما لو أنها نبضٌ خفيٌّ يُرشد النص من الداخل، ويحركه كتيارٍ متسلل بين الكلمات والجمل، وبين الصمت والوقع، وبين التوق إلى الحبّ والقلق من الغياب، إنها ليست مجرد إيقاع لفظي أو تجميع للأصوات، بل هي تنفسٌ وجدانيٌّ، وامتدادٌ روحيٌّ يربط القارئ بما خلف السطور، بما يتعدى الحروف المبعثرة على الصفحة.

لقد برز التوتر الإيقاعي هنا كعنصر أساسي لإحاطة النصّ بالحرية والانسياب، كأن كل وقفة ونبرة وامتداد شعوري هي محاولات لضبط النفس الإنساني أمام صخب العواطف والانكسارات، وفي الوقت نفسه، هي مرآة لتشظي الذات واهتزازها بين التوق والغياب؛ فالتكرار المقصود للكلمات والجمل، وتباين الصمت مع اللحظة المشبعة بالعاطفة، يخلق حالة مستمرة من الترقب، كما لو أن النص نفسه يتنفّس، يختنق أحيانًا، ويزهر أحيانًا أخرى.

وفي لحظة التجربة الشعرية عند الشربيني، يصبح الإيقاع الداخلي امتدادًا للوعي، ومرآة للحظة التي يعي فيها الشاعر صراع النفس بين الحضور والغياب، وبين الخوف من الفقد والانجذاب نحو الآخر، وهذه الموسيقى الداخلية، المرتبطة بالتنفس الوجداني للقصيدة تتشكل من تكرار الصور والإيقاع المتباين، ومن توتر المسافات بين الكلمات والجمل، وفي هذا السياق يتيح الشربيني للقارئ أن يلمس التوتر العاطفي كما لو كان جسدًا ثالثًا للنص، ينبض في صمت اللحظات بين الصوت والحرف، وبين الحواس والعاطفة، يقول:

أنا .. والتي .. !!

أنا …..

والتي …

لم تكنْ طِيلةَ الوقت إلا …

على بُعْد ميلين منِّي

إذا ما اشتهيتُ .. احتضانَ الهواءِ

الذي يتخلَّل ما بيننا !!

على بُعْدِ ميلين في قلقِ السير ..

فوق شظايا الزجاج

وفي قلق النبضِ

عند التمدُّد فوق الظلامْ

على بُعْدِ ميلين لكننا بكلِّ تماسُكْ

بما يِسرقَ الدهشة َالمستريبةَ

خلفَ الجفونِ

هنا يظهر التوتر الإيقاعي من خلال التكرار الملحوظ للعبارة “على بُعْدِ ميلين”، الذي يحوّل البعد المكاني إلى نبض داخلي للنص، وكل تكرار ليس مجرد توضيح للبعد المادي بين “أنا” و”التي”، بل هو استمرار لصوت النفس المضطربة، وتجربة وجدانية متصلة بالموسيقى الداخلية للقصيدة، وهذه التكرارات المدمجة مع الإيقاع المقطعي للجمل القصيرة والطويلة، تخلق حالة من التأرجح بين القلق والحنين، وبين التعلق والحرية، وليس التوتر الإيقاعي هنا سطحياً، بل هو تجسيد لحالة الاغتراب الوجودي للذات، وللتصدع النفسي الذي يعيشه الشاعر في مواجهة الحبّ والغياب.

وهكذا حين نغلق صفحات هذا المحور، ندرك أن الموسيقى الداخلية ليست مجرد أداة جمالية، بل هي فضاء وجودي يعكس صراع الذات بين الرغبة في الامتداد والتشبث باللحظة، وبين الحاجة إلى التجربة الفردية وحقيقة الفقدان، وبين الإيقاع الداخلي الذي يفرض على النصّ نفسه أن يتنفس بحرية مهما كانت الارتدادات صاخبة أو خافتة، إنها موسيقى تُعيد للقارئ إحساسه بالوقت المتمدد، وبالتوتر الذي يمنح النص زخمه وعمقه، وبالحياة التي تتجاوز حدود الورق والكلمات لتصبح حضورًا حيًا داخل الوعي الشعوري للقارئ.

المحور الثالث: الاغتراب الوجودي والذات المتصدعة

يبرز الاغتراب الوجودي في شعر محمد الشربيني كعنصر محوري يعكس توتر الذات في مواجهة عالم غير متجانس، حيث تصبح اللغة الشعرية والفضاء الشعري وسيلة لاستكشاف الانقسامات الداخلية للمتحدث، وهذه الظاهرة ليست مجرد شعور بالعزلة أو الانفصال عن الآخر، بل هي تجربة وجودية شاملة تشمل العلاقة بالزمن، وبالذاكرة، وبالجسد، وبالحب والحنين، والذات هنا متصدعة، مجروحة من الصراعات الداخلية ومن صدمات التجربة الإنسانية، فكل مسافة عاطفية أو جسدية تصبح مرآة للتشتت النفسي، وكل توقف أو وقفة موسيقية في النص تعمل كإشارة إلى لحظة الاغتراب الداخلي.

وتتجسد الذات المتصدعة في نصوص الشربيني من خلال التكرار، والفواصل الطويلة، والحوارات الداخلية، والإشارات إلى المسافات الفيزيائية والمجازية، حيث يخلق الشاعر نوعًا من الانعكاس الذاتي الذي يجعل القارئ يشعر بالاغتراب على مستوى وجداني، وهذا الاغتراب يلتقي في الوقت نفسه مع مفهوم العدم الوجودي؛ إذ يربط الشاعر بين انكسارات الذات وتجربة الزمن الذي يمر بلا هوادة، وبين صراعات الحب والانجذاب والخوف من الفقد.

في المقطع التالي نلاحظ أن الشاعر يبدأ النص بصورة مسرحية داخلية، حيث يضع المتلقي مباشرة في رحلة الترقب والمخاطرة العاطفية، والذات هنا واضحة في توترها؛ فهي واعية للمسافة بين الذات والآخر، وهي مستنفرة بين الخوف من الانكسار والرغبة في التواصل، والطريق الطويل، والسير عبر السراب، والارتداد نحو التراب، وكلها صور مجازية تعكس الانفصال الداخلي، وكذلك تجربة الاغتراب الوجودي، واستخدام الفواصل الطويلة والوقفات “……. ” يُحاكي تقطع النفس، فالقارئ يلتقط الأنفاس مع الذات، ويعيش التمزق بين الرغبة في الاقتراب والخوف من الفقد، يقول الشاعر:

وأنا وأنتِ .. وهذا الطريق .. !!

وكنتُ أحاذرْ

فلمْ أكُ يومًا

وإن لم تسيري بقربي –

كغيري من المُتْعَبين

أحاولُ أن ينقضي الدربُ

بالمشْيِّ عَبْر السرابْ

وتحت الترابْ

فيومٌ يُجَرجِرُ ساقَيْه …

يخشى التساقُطَ …

التوتر هنا مزدوج: الموسيقى الداخلية للنص من خلال التكرار والإيقاع، والاغتراب النفسي للذات، وكل يوم يسحب ساقيه عبر السراب والطرق المتعثرة يعكس قلق الذات، وتخوفها من “التساقط”، أي الانحدار نحو الفشل أو الفقد، والشاعر يستخدم الطريق كرمز للوجودية، والسير فيه ليس مجرد فعل فيزيائي، بل رحلة عبر صراعات داخلية، حيث يتحسس القارئ تمزق الذات وحاجتها للتماسك، ويظهر الانشطار الداخلي في التردد بين الحركة والتوقف، وفي التوتر بين القرب والبعد، وهو تصوير دقيق للذات المتصدعة التي تعيش حالة مستمرة من الاغتراب الوجداني.

وفي مقطع آخر يتجلى الاغتراب بين الذات والآخر كأزمة وجودية، حيث يشير النص إلى التباعد العاطفي، رغم القرب الفيزيائي أو المصطلح الرمزي للرفاقية، وصياغة الجمل الطويلة، وفواصلها الدقيقة، تعكس محاولات الذات لمواءمة توقعاتها مع الواقع، وإدراك عدم تلبية الآخر لمتطلبات الشغف أو الحميمية، وهنا تتحول العلاقة إلى مساحة للاختبار النفسي للذات، حيث تتكشف المسافة بين الرغبة والحرمان، وبين القرب والافتقاد، يقول الشاعر:

رفيقان نحن !!

ولستِ تُبادِلُ عيناكِ عَيْنيَّ …

ما تشتهيه أواني الغَزَلْ

وليس بكِ الشغْفُ

كيما نلاحقَ أحلامَ ما بعد جِسْرِ القُبَلْ

الاغتراب الوجودي يظهر في الوعي بالعجز عن التلاقي التام مع الآخر؛ إذ تتصدر الذات في النص محاولة فهم الفجوة العاطفية، واستخدام النفي “ولستِ تُبادِلُ” يسلط الضوء على الانفصال الداخلي، ويفرض على المتلقي عيش تجربة الخذلان النفسي، وفي هذا السياق تظهر الذات المتصدعة ككائن محاصر بين الرغبة في التلاحم وبين حقيقة الاغتراب، بينما تُبرز الموسيقى الداخلية للنص هذا التمزق من خلال التكرار الصوتي والوقفات التي تعكس تأمل الذات في عجزها عن تحقيق الامتزاج العاطفي، وفي موضع آخر يقول الشاعر:

نقطةٌ فاصلةْ

قلتها مِثل ..مَنْ يتسلَّى بعدِّ النجومِ ..

على الأسطح المائلةْ

نقطةُ فاصلةْ

قلتها قبْلُ ..

هل كنتَ تقصدُ .. هذا التدحرجَ عمدًا ..

إلى اللحظةِ الماثلة

هنا يشير النص إلى تكرار لحظة رمزية للقرار أو التجربة العاطفية، واستخدام “نقطة فاصلة” بشكل متكرر يعكس استدعاء الذات للوعي بالعزلة والاغتراب، وكأن الشاعر يواجه فكرة الانقسام بين اللحظة الحاضرة والماضي، وتوحي الأسطح المائلة بعدم الثبات، بينما تمنح الفواصل الطويلة والوقفات النص إيقاعًا متأرجحًا يحاكي اهتزاز الذات.

ويظهر الاغتراب في التمزق بين الفعل والرغبة، وبين ما يقال وما يُقصد، والذات المتصدعة هنا تعيش صراعًا داخليًّا بين الإدراك والخيال، وبين اللحظة الحقيقية والتجربة الرمزية، فيما تعمل الموسيقى الداخلية (التكرار، الوقفات، الانحناء الصوتي للجمل) على تعميق شعور المتلقي بالاضطراب النفسي والاغتراب الوجداني، كما لو أن النص يترجم حالة التشظي الداخلي للذات.

وفي مقطع آخر يعكس الشاعر التوتر المكاني والوجداني في آن واحد، والبعد الجسدي عن الآخر يتحول إلى رمز للاغتراب الداخلي للذات، بينما “شظايا الزجاج” تعكس تهشّم التجربة النفسية، وينبع القلق المستمر من محاولة الاستمرار في التواصل رغم الانكسارات الداخلية، وهو ما يجعل النص فضاءً للتأمل في الذات المتصدعة، يقول الشاعر:

على بُعْدِ ميلين في قلقِ السير ..

فوق شظايا الزجاج

وفي قلق النبضِ عند التمدُّد فوق الظلامْ

على بُعْدِ ميلين لكننا بكلِّ تماسُكْ

بما يِسرقَ الدهشة َالمستريبةَ خلفَ الجفونِ

إن تكرار “على بُعْدِ ميلين” يحوّل البعد المكاني إلى نبض داخلي يعكس الشعور بالاغتراب، وتعمل الصور الحسية والصور المجازية للزجاج والظلام كمرآة للتمزق النفسي للذات، بينما يبرز التماس المزدوج بين الشخصين الصراع الداخلي بين الحاجة للحب والخوف من الانكسار، وتعكس الموسيقى الداخلية للنص – من خلال الإيقاع المتباين للجمل وفواصلها – توتر الذات المتصدعة، وتتيح للقارئ عيش التجربة الوجودية للاغتراب النفسي، ويظهر الانقسام الداخلي للذات بوضوح، ويستعمل النص التكرار والتوقفات الطويلة “…….” لإبراز حالة الانفصال والاغتراب، ويتحول البُعد المادي بين المتحدث والآخر إلى تجربة وجدانية تنسجم مع التمزق النفسي للذات، وهذا التوتر يشير إلى محاولة إدراك الذات في مواجهة الغياب والتباعد، ويعكس صعوبة التواصل العاطفي، يقول الشاعر:

أنا …..

والتي …

لم تكنْ طِيلةَ الوقت إلا …

على بُعْد ميلين منِّي

إذا ما اشتهيتُ .. احتضانَ الهواءِ

الذي يتخلَّل ما بيننا !!

وتحاول الذات تفكيك قيودها الداخلية وإطلاق العنان للشعور والوعي من دون التعلق بالذكريات والاستعارات التي تفرض نوعًا من الجمود النفسي، والفواصل الطويلة “……” والوقفات العاطفية تؤكد حالة التأرجح بين التحرر والانكماش النفسي؛ إذ كل كلمة متروكة لتؤدي وظيفتها في خلق توتر داخلي، والنص يعكس إدراك الذات لمحدودية تجربتها الإنسانية، ولمدى صعوبة التماسك أمام صخب المشاعر والذكريات، يقول الشاعر:

أُحرِّرُ نفسي …

من الاستِعارات والذكرياتِ

إذا ما تجلَّى على الأفق … بَرْقُ الكلامْ

أُحرِّرُ نفسي …

من الاستِعارات والذكرياتِ

فيسقطُ هذا المناخُ

المُغَطِّي تفاصيلَه بالتجمُّدِ …

يظهر الاغتراب الوجودي في سعي الذات للتحرر من معوقاتها الداخلية، لكنه يتكشف أيضًا في حقيقة سقوط المناخ الذي يغطي التفاصيل بالتجمّد، أي إدراك أن أي محاولة للتحرر مؤقتة، وأن الذات تظل متصدعة أمام قيود الزمن والحياة، وتعكس الموسيقى الداخلية للنص – عبر التكرار والإيقاع المتباين للجمل الطويلة والوقفات المفاجئة – التوتر النفسي والعاطفي للذات، وتجعل القارئ يعيش مع الكاتب تجربة الانكسار الداخلي والتشتت الوجداني.

وهنا تتحرك الذات في فضاء شاعري مزدوج: الطبيعة والوجدان، والصفصافة تمثل رمزًا للذات المتصدعة التي تحاول استعادة حيويتها وسط عالم خاوٍ أو صامت، والصور الطبيعية تصوّر محاولة الذات التماسك وإعادة بناء الجسد النفسي من جديد، لكنها تواجه صمتًا يحيط بها ويضاعف شعور الانفصال والاغتراب، يقول الشاعر:

صفصافة

تحاول أن تستعيد اخضرارَ الضلوعِ …

رفيفَ الفراشِ …

هديلَ الحمامْ

يتجلى الاغتراب في فقدان الانسجام بين الذات ومحيطها، وبينما الموسيقى الداخلية للنص تنشأ من تكرار الأصوات والوقفات الطويلة، التي تمنح النص إيقاعًا نابضًا يشبه خفقان القلب المضطرب للذات المتصدعة، تعكس الصور الحسية (الضلوع، الفراش، هديل الحمام) صراع الذات بين العودة إلى الحياة وبين الغرق في الصمت القاتل، مما يجعل القارئ يعيش الاغتراب النفسي كحالة مستمرة من التوتر والانتظار.

وتمثل المسافة اغتراب الذات عن الآخر، لكنها مرتبطة بإحساس متواصل بالتماسك الرمزي بين الاثنين، والصور الشعرية، مثل “اتساع العراء” و”الدهشة المستريبة”، توضح انقسام الذات بين الرغبة في التواصل والشعور بالانفصال، والنص يعكس الصراع بين الحاجة للوجود مع الآخر وبين إدراك الفجوة النفسية والوجودية التي تحيط بالذات، يقول الشاعر:

على بُعْدِ ميلين لكننا بكلِّ تماسُكْ

بما يسرق الدهشة المستريبة خلف الجفونِ

كلانا يمثّل هذا التماسُكْ

كأنَّا نؤديه منذ ألف عامْ

رغم اتساع العراء

يظهر الاغتراب الوجودي في إدراك الذات لضعف الاتصال مع الآخر، على الرغم من التماسك العاطفي الرمزي، وتكرار “كلانا يمثّل هذا التماسُكْ” يعكس محاولة الاستمرار في الحياة المشتركة، لكن العراء الرمزي يمثل فراغًا يبرز التصدع النفسي، والإيقاع الداخلي للنص الناشئ من التكرار والوقفات الطويلة ينقل شعور التمزق النفسي والاغتراب الوجودي، حيث تصبح العلاقة مع الآخر اختبارًا مستمرًا لصمود الذات أمام الانقسام الداخلي.

وفي المقطع التالي تتضح شدة اغتراب الذات عن الآخر وعن نفسها، ويخلق التكرار الطويل والوقفات الممتدة “…..” إيقاعًا داخليًا يعكس تشتت النفس بين الرغبة والغياب، والنص يستحضر لحظة التأمل في المسافات الرمزية والفيزيائية، فيصبح القارئ شاهدًا على تصدع الذات على مستويي النفس والعاطفة، حيث كل شيء يذكّر بالاغتراب والفقد، يقول الشاعر:

أنا ….. والتي …

لم تكنْ طيلةَ الوقت إلا …

على بُعْد ميلين منّي

وإذا ما اشتهيتُ … احتضانَ الهواءِ

الذي يتخلّل ما بيننا …

كلّ شيءٍ هنا يذكّرنا بتمزقنا …

الاغتراب يظهر في الوعي المستمر بالبُعد والغياب، بينما الموسيقى الداخلية للنص، الناشئة من التكرار والفواصل الصوتية الطويلة، تعكس شعور الانكسار النفسي والتمزق الوجداني، والنص يحوّل البُعد المادي والرمزي إلى رمز لتشتت الذات المتصدعة، ويجعل القارئ يعيش تجربة الاغتراب الوجودي بشكل حسي ومباشر، حيث يصبح الفقد والابتعاد عن الآخر جزءًا من نسيج الوعي الشعوري للذات.

يمكن القول إذن إن الاغتراب الوجودي والذات المتصدعة في أعمال محمد الشربيني يمثلان تجربة مركزية تعكس التمزق النفسي والوجداني للذات أمام عالم غير متجانس. من خلال الصور الشعرية، والتكرار، والفواصل الطويلة، والموسيقى الداخلية للنص، ويستطيع القارئ الإحساس بالاغتراب كحالة مستمرة من التوتر الوجداني، وليس مجرد عزلة عابرة، والذات المتصدعة تتأرجح بين الرغبة في التماسك والحضور، والفقد والانفصال، بينما يصبح النص فضاءً لاختبار الوعي بالوجود، والفقد، والانكسار الداخلي.

المحور الرابع: السردية الشعرية وتفكيك الحدود بين النثر والشعر

تمثل السردية الشعرية في أعمال محمد الشربيني تجربة لغوية متجاوزة للحدود التقليدية بين النثر والشعر؛ فالشاعر يدمج الموسيقى الداخلية والإيقاع النثري مع الصور الشعرية والرموز الوجودية، ليخلق فضاءً حيث يصبح النص حركة مستمرة بين سرد لحظة وجدانية وتجربة شعورية موسيقية، وهذا التفكيك للحدود يتيح للقصيدة أن تكون مرآة للوعي والشعور، ونسيجًا متشابكًا بين الحدث الشعوري والفكر الرمزي، وفي هذا المحور سوف نستعرض أمثلة شعرية تبرز هذه الظاهرة، حيث يصبح كل نص فضاءً لتجربة اللغة وتجاوز الثنائيات التقليدية: الشعر/النثر، والصورة/المعنى، والحركة/السكون، يقول الشاعر:

سأعلنُها بعد ذاك الطريق الطويل الذي قد قطعنا،

وبعد تسرّب تلك الليالي التي راودتنا كثيرًا،

لأن نتحسَّس وجهَ البشارة …

حين تهلُّ

وأن نتتبع رائحة الصحو …

حين يلوح …”

يتحرك السرد الشعري في هذا النص بين اللحظة الراهنة وذكريات الماضي، بحيث يصبح النص تجربة زمنية متعددة الطبقات، وتراكم الجمل الموصولة باستخدام حرف العطف الواو، والفواصل الطويلة “……” يحاكي تدفق الوعي الداخلي، ويحوّل السطر الشعري إلى فضاء متحرك بين النثر الموسيقي والتصوير الشعوري، وتفكيك الحدود هنا فلسفي؛ فالنص يقيم جسرًا بين السردية التقليدية التي تركز على الحكاية، وبين الشعر الذي يستحضر اللحظة والوعي الوجداني، وكل كلمة محمولة على إيقاع داخلي، يربط بين الذات والزمن، وبين الحركة الشعورية واللغة الموسيقية، ومعنى ذلك أن النص يكسر حدود الشعر الكلاسيكي عبر اعتماده على تراكم طويل للجمل ووقفات مفاجئة؛ ليخلق سردية داخلية تتجاوز الإيقاع المألوف، والصور مثل “وجه البشارة” و”رائحة الصحو” ليست مجرد استعارات، بل تمثل محطات شعورية وتجريبية للوعي، حيث يصبح السرد الشعوري أداة لإحاطة القارئ بالتجربة النفسية للشاعر، ويؤسس لتجربة شعرية تتسع لتشمل الفكر والزمن والوجدان معًا، ويقول الشاعر:

……. صفصافةٍ

تشتَهي دفءَ نايٍ

يضمّد تلك الغصونَ النوازفَ…

صفصافةٍ

تستحقُّ كثيرًا من الحبّ …

الصفصافة هنا لا تعمل فقط كصورة شعرية، بل كعنصر سردي يحرك النص نحو تفكيك الفارق بين النثر والشعر، وتمنح الفواصل الطويلة وإيقاع التكرار النص خاصية النثر، في حين أن الصور الموسيقية والرمزية تبقيه شعريًا، وتمثل الصفصافة، من الناحية، حالة الذات المتأرجحة بين الإدراك والرمز، وبين الوجود الملموس والمعنى المجرد، وتخلق مساحة للتأمل في العلاقة بين اللغة والعاطفة.

إن النص يكسر الثنائية الشعرية/النثرية من خلال دمج الصوت والصورة والحركة الزمنية، حيث تكرار “صفصافةٍ” يمثل إيقاعًا داخليًا متواصلًا، بينما العبارات الموسيقية “تشتَهي دفء ناي” تعمل على تفكيك الخطوط التقليدية للقصيدة، وتصبح الصورة الشعرية هنا أيضًا عنصرًا سرديًا يحرك النص نحو تجربة وجدانية متصلة بالزمن والتجربة الشخصية للشاعر، وفي موضع آخر يقول الشاعر:

أُحرّرُ نفسي …

من الاستعارات والذكريات

إذا ما تجلّى على الأفق …

برق الكلام

يمثل التحرر من الاستعارات خطوة فلسفية في تفكيك النص؛ فالنص يتجاوز حدود الشعر التقليدي ليصبح تجربة وجودية مباشرة، والتوقفات “……” التي يستخدمها الشاعر توحي بالتنفس، وبالوعي اللحظي، وتسمح للقارئ أن يعيش مع الشاعر تجربة تفكيك الذات ومقاومة البناء الشعوري المعتاد.

والاغتراب بين الذات واللغة يتحقق من خلال السردية الشعرية التي تسمح بالتحرك بين النثر الموصوف والصور الشعرية، بحيث تصبح كل كلمة عنصرًا متحررًا من الإطار التقليدي، و”برق الكلام” هنا ليس فقط صورة شعرية، بل ذروة إيقاعية تمثل التقاء النثر بالشعر في لحظة شعورية مكثفة، ويقول الشاعر:

على بُعد ميلين في قلق السير …

فوق شظايا الزجاج

وفي قلق النبض عند التمدد فوق الظلام

النص يستعمل السرد الشعوري لتجاوز النمط الشعري المألوف، فالمسافة والقلق يمثلان فضاءً سرديًا تتحرك فيه الذات بين الشعور والمكان، وتصبح اللغة أداة لخلق إيقاع داخلي متحول يدمج بين النثر الموسيقي والشعر التصويري، ويظهر تفكيك الحدود في استخدام الصور الحسية المباشرة ضمن بنية شعرية ممتدة، وتخلق “شظايا الزجاج” و”قلق النبض” توترًا وجوديًا يحافظ على الموسيقى الداخلية للنص ويمنحه بعدًا سرديًا، بحيث ينجح النص في الجمع بين لحظة وعي شخصية وحركة سردية تتجاوز التقليد الشعري.

ويمثل النص تفكيكًا للحدود بين الشعر والنثر عبر اللعب بالإيقاع والموسيقى الداخلية، ودمج خطاب سردي قصصي مع الصور الشعرية، وتعمل جملة “نقطة فاصلة” كإشارة سردية، بينما جملة “على الأسطح المائلة” تضيف بعدًا شعوريًا متصاعدًا، يعكس تجربة تأملية للوعي والوجود، يقول الشاعر:

نقطة فاصلة

قلتها مِثل من يتسلّى

بعَدِّ النجوم …

على الأسطح المائلة

إن التباين بين الوقفات الطويلة والعبارات الموصولة يسمح للنص بالتحرك بين السرد الشعوري واللغة الشعرية، ويجعل القارئ يشعر بتسلسل الحدث النفسي كما لو كان قصة مصغرة، متكاملة داخليًا، بينما يظل النص مفتوحًا على الرمز والتأويل.

ويحوِّل التكرار الطويل والوقفات المتباعدة النص إلى فضاء سردي ينساب فيه الشعر في النثر بلا حدود واضحة؛ فالمسافة بين “أنا” و”التي” تصبح عنصرًا سرديًا وجماليًا في آن واحد، والفلسفة هنا ترتبط بالاغتراب، والبحث عن حضور الآخر في الزمن والفضاء، يقول الشاعر:

أنا … والتي …

لم تكن طيلة الوقت إلا …

على بُعد ميلين مني

إذا ما اشتهيت احتضان الهواء الذي يتخلل ما بيننا

النص هنا يكسر الحدود التقليدية للقصيدة من خلال دمج تتابع اللحظة الشعورية مع وصف سردي للمسافة والزمن، بحيث يصبح كل تكرار ووقف طويل عنصرًا موسيقيًا وسرديًا في آن واحد، ويجعل القارئ يعيش تجربة الانفصال والاتصال الشعوري.

يمكن القول إذن إن السردية الشعرية عند محمد الشربيني تمثل تجربة نقدية للحدود التقليدية بين الشعر والنثر، والنصوص التي أوردناها تظهر كيف يمكن للغة أن تتحرك بين السرد والشعر، وبين الإيقاع الداخلي والصورة الشعورية؛ لتخلق فضاءات وجودية، وموسيقية، وتجريبية في آن واحد.

إن التجربة الشعرية هنا ليست مجرد نقل للمشاعر أو سرد للأحداث، ولكنها فضاء لتحرير الوعي، حيث يصبح كل إيقاع، وكل تكرار، وكل توقف، عنصرًا موسيقيًا وسرديًا وفلسفيًا، يتيح للمتلقي تجربة الشعر كحركة مستمرة بين الواقع والرمز، وبين الذات واللغة، وبين النثر والموسيقى الداخلية.

في ضوء التحليل السابق تتضح لدى القارئ الصورة الكاملة لبنية الاشتياق والفقد عند الشاعر محمد الشربيني، حيث تتجاوز هذه المشاعر حدود التجربة الفردية لتصبح بنية وجودية متكاملة تتفاعل فيها الذات مع العالم والآخر والزمن، إن الشعر هنا لا يكتفي بوصف الحالة العاطفية، بل يشكل فضاءً فلسفيًا للتأمل؛ إذ تعمل اللغة والصور الشعرية والرموز على إبراز حالات الغياب والفراغ والحنين، لتكشف عن عمق الصراع الداخلي للذات الباحثة عن وجودها ومعناها.

وعلاوة على ذلك يفتح شعر الشربيني أمام القارئ أفقًا لتجربة معرفية متجددة؛ حيث يصبح الاشتياق والفقد أدوات لفهم الذات في علاقتها بالزمن والمكان والآخر، إن النصوص الشعرية هنا تعمل كساحة للتجربة التأملية، تتفاعل فيها اللغة والرموز والصور؛ لتجسد إحساس الإنسان بالفراغ والغياب، وفي الوقت ذاته تمنحه إمكانية إعادة بناء المعنى، وهكذا يتحقق للشاعر دور المُوجه الفكري والوجداني في آن واحد، حيث لا يكتفي برسم مشهد شعوري، بل يطرح أسئلة وجودية تتعلق بالهوية والوجود، ويتيح للقارئ أن يصبح شريكًا في عملية التأمل المستمرة في بنية الحياة الإنسانية.

وبينما يغلق البحث أبوابه على هذا التحليل، يبقى الشعر عند الشربيني مرآةً تتداخل فيها الذات مع الغياب والوجود، فيكشف عن حقيقة الإنسان المتوقفة بين الحنين والفراغ، وبين الاشتياق والفقد، كأن كل كلمة شعرية هي نبضة من نبضات الوجود ذاته، وفي هذا الإطار تتحول تجربة الاشتياق والفقد إلى رحلة تأملية مستمرة، تمنح القارئ فرصة لإعادة اكتشاف ذاته، وللتساؤل عن معاني الحضور والغياب، وعن احتمالات اللقاء مع الذات والآخر في فضاء لا ينتهي من المعنى والتجربة الإنسانية.