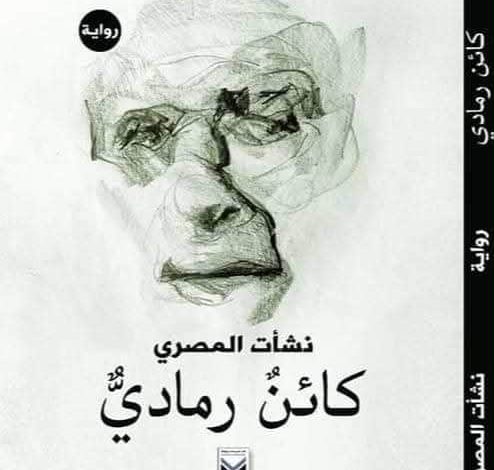

فاتن صبحي تكتب قراءة تحليلية في كائن رمادي للأديب نشأت المصري

رواية “كائن رمادي” ليست عملًا أدبيًا عاديًا أو تقليديًا، لكنها تشريح للداخل الإنساني، تتكئ على قراءات متعددة ذات طابع وجودي–نفسي. تدور حول أزمة الوجود والهوية، وتعكس صراع البطل مع الحياة، ليس البطل فحسب، بل الإنسان المعاصر عمومًا.

ذلك الصراع يعتمد على اعترافات داخلية، وإحساس بالذنب، ووعي ممزق، ومواجهة الذات، ومحطات حياتية شكّلت نفسيته.

عنوان الرواية نفسه يوحي بأن بطلها غامض ومتردد. وتعتمد الرواية على كينونتين: نفسية ووجودية.

– أولًا: الكينونة النفسية:

هي التي تعمل على كشف المكبوت والصراعات الداخلية، وأثر الطفولة والأحلام واللاشعور، والشعور بالذنب والرفض والوحدة، حسب المدرسة التحليلية لفرويد ويونغ؛ فالرمادي هو الأنا الممزقة بين رغباتها وقيمها.

– ثانيًا: الكينونة الوجودية:

فهي التي تطرح أسئلة: من أنا؟ لماذا أشعر بالفراغ؟ ما فائدة الحياة؟

فالرمادي هنا ضياع وجودي وتيَه.

تكشف الرواية تأثير الخذلان والقسوة والتجارب السيئة وفقدان الإيمان بشيء على تحول الإنسان إلى كائن رمادي. كما تسلط الضوء على محاولات البطل استعادته لنفسه من خلال مواجهة مخاوفه وفهم ذاته، والتحرر من ذكريات الماضي.

فالرمادي هو من فقد معرفته بنفسه، فعاش بين الأبيض والأسود، لا ينتمي إلى أحد، ولا ينتمي إلى نفسه. يعاني صراعًا نفسيًا بين ما يريده وما يستطيع تحقيقه، بين صورته أمام نفسه وصورته أمام الآخرين.

اللون الرمادي يكشف حالة اللايقين واللانتماء والضبابية النفسية.

أول ما يقابلنا في قراءة رواية “كائن رمادي” هو الإهداء.

رمزية الإهداء ودلالته:

الإهداء: “؟؟”

إهداء غير تقليدي، يجسد روح الرواية، وهو جوهر التساؤل الوجودي ذاته. يكشف أن رحلتنا القادمة لن تكون إجابات، بل سنغوص في بحر من الأسئلة التي تواجه الإنسان، فيصبح القارئ شريكًا في هذه التساؤلات، ليجد كل قارئ جزءًا من نفسه داخل رحلة السرد .

فالإهداء بيانٌ فلسفي يبرز فكرة أن الشجاعة في السؤال، وأن الحكمة في الاعتراف بالحيرة.

هو إهداء إلى جوهر الإنسان.

رواية كائن رمادي تكشف جيلاً كاملاً يعاني:

تمزّق الهوية بين الماضي والحاضر.

حرمان روحي في عالم مادي.

عزلة وجودية رغم الاتصالات.

ضياع القيم في زمن التحولات السريعة.

– مواطن الجمال:

١- الجانب السردي والحبكة:

تدور حول البطل “وليد”، رجل في مقتبل الخمسينات، يعاني أزمة وجودية ويمر بتحولات حياتية كثيرة؛ من مرض زوجته غادة وحتى زواجه من إيمان ثم رحمة. يفقد جزءًا من ثروته بسبب رمزي ابن إيمان. تبدأ الرواية بزفاف ابنته “نانا” وتنتهي بولادة “صفاء” ابنته الثانية.

السرد ينتقل بين الماضي والحاضر بشكل غير خطّي لاستدعاء ذكريات الطفولة.

أفكار وليد غير مرتبة منطقيًا، والمونولوج الداخلي يستولي على أجزاء كبيرة من النص.

لذا نجد أن البناء السردي مقسم إلى أجزاء تجمع بين الحوار الداخلي والسرد الوصفي (البناء السردي)

٢- اللغة المستخدمة شاعرية في بعض المقاطع، جمل قصيرة ومتقطعة دلالة على حالة البطل النفسية.

٣- الرموز ودلالاتها:

– اللون الرمادي يرمز إلى الغموض والتردد والضياع وعدم الانتماء إلى هوية واضحة.

– الحقيبة الرمادية ترمز إلى الحياة والأسئلة الوجودية والأعباء المتراكمة.

– الرحلات والطريق والسفر دلالة البحث الدائم عن الذات.

– النظارة دلالة على رؤية الواقع.

– المرأة النصف ترمز إلى المخاوف والكوابيس في اللاوعي.

– العلاقات المتعددة هي محاولات هروبه من الوحدة وتحقيق الاستقرار.

الشخصيات:

الشخصيات الرئيسية:

١. وليد

رجل في الخمسينات من عمره.

مدرس سابق ثم تاجر عطور.

يعاني أزمة وجودية عميقة.

شخصية رمادية تعيش في اللانتماء.

دائم الهروب من المسئوليات والعلاقات.

٢. غادة (الزوجة الأولى)

تعاني من إعاقة (ضعف السمع والحركة).

تمثل الماضي والالتزام والتقاليد.

تعيش في صمت يعكس عجز وليد عن التواصل.

٣. إيمان (الزوجة الثانية)

سمراء جميلة وواقعية.

شخصية تبحث عن المصالح.

أم رمزي وتدعمه في مشاريعه، وأم عائشة الصامتة البدينة ذات البشرة السمراء والشعر المجعد.

تمثل الواقعية في الحياة.

٤. رمزي (ابن إيمان)

شاب انتهازي ومتلاعب.

يسرق أموال وليد ويهرب.

يمثل الجشع المادي وانحدار القيم.

يتوفى لاحقًا في زلزال.

٥. رحمة (الزوجة الثالثة)

امرأة أربعينية من المنصورة.

قوية الشخصية ومستقلة.

تمثل الأمل والبدايات الجديدة.

أم صفاء (ابنة وليد).

٦. صفاء (ابنة وليد الأخيرة)من رحمة.

تمثل المستقبل والأمل.

رمز للاستمرارية رغم اليأس.

الشخصيات الثانوية:

١. والدا وليد

الأم: محتاجة عاطفيًا، تخلق علاقة اعتمادية.

الأب: قاسٍ وعنيف.

٢. الابنة الكبرى لوليد

تتزوج في بداية الرواية.

٣. سامي (ابن عم رحمة)

شخص حقود يكيد لوليد.

يمثل العداوات الاجتماعية.

٤. الجيران والأصدقاء

الجار السكير: يمثل الهروب عبر الكحول.

الصديقة الليبية: تموت وتترك ثروة لوليد.

السمات العامة للرواية:

تنتمي الرواية إلى المدرسة النفسية الوجودية المتمثلة في أسئلة عن معنى الحياة والموت، والتركيز على الحرية والمسئولية الفردية والضبابية والقلق الوجودي وصراعاتها النفسية. متمثلة فى:

الصراع بين المؤقت والدائم

(كل شيء مؤقت: المال – العلاقات – المشاعر)؛ لذا يتولد السؤال: ما الذي يستحق أن أعيش من أجله؟

المسئولية والحرية

وليد حرّ في اختياراته لكنه يهرب من مسئولياته.

العبثية: وهي محاولة إيجاد معنى في عالم لا معنى له.

سمات فنية:

الرواية تمزج التراث الفكري الغربي والواقع العربي (توطين المفاهيم الفلسفية الغربية) عن طريق طرح الأسئلة الوجودية بلغة معاصرة نقدية (رواية فلسفية باللغة العربية).

وتتجلى مدرسة سارتر وكامو في أسئلة وليد عن المعنى وحيرته بين المادة والروح (القلق الوجودي).

وتظهر أيضًا مدرسة فرويد في تحليل طفولة وليد في علاقة الأبناء بالآباء والعقد النفسية وعقدة الذنب والخوف.

السياق الثقافي والاجتماعي للرواية:

تعكس الرواية أزمة القيم في عصر العولمة.

تأثير السياسة على الحياة اليومية.

تغير مفهوم الأسرة والعلاقات.

تحولات المجتمع المصري السريعة التي خلقت تقدمًا ماديًا وتطورًا تقنيًا.

أزمة هوية واغتراب اجتماعي.

فجوة بين الأجيال.

صراع قيمي وأخلاقي.

الثنائيات:-

الوجود × العدم

الصراع مع فكرة الموت والعدم

المؤقت × الدائم

كل شيء زائل ولا شيء ثابت

الحرية × المسئولية

الهروب من الالتزامات

المادة × الروح

الصراع النفسي والأسئلة الوجودية

تحليل شخصية وليد:

وليد البطل شخص يعاني صراعات نفسية، يبحث عن معنى في عالم يبدو عبثي، فهو يسأل باستمرار: (ماذا بعد؟، ما الهدف؟، لماذا ؟، والكون لا يجيب؟).

الحياة تستمر بشكل روتيني، والأحداث تأتي وتذهب دون سبب واضح.

أمثلة لعبثية الحياة من الرواية :

موت صديقته الليبية وتركها له ثروة دون سبب منطقي.

سرقة رمزي لأمواله، حيث إن الخيانة لا تُتوقع في عالم لا يكافئ الخير.

ومن هنا تتضح السمات الشخصية لوليد بأنه وجودي هارب من المسئولية،

انطوائي منعزل رغم كثرة علاقاته.

وليد عاش طفولة مضطربة بين أم محتاجة عاطفيًا وأب قاسٍ.

فالأم متعلقة به تعلقًا مرضيًا، تطلب عاطفة الزوج من الابن:

“من الذي سيطبطب على ظهري وأنا نائمة…؟”

الأم هنا تتحول من مصدر حب إلى مصدر مطالب للحب، تستخدمه كتعويض عن عاطفة الزوج.

وقد تحدث عن هذا النوع من التعلق المرضي د. محمد طه في كتابه ذكر شرقي منقرض في وصفه الزوج ابن أمه:

“يتجه ليلبي طلبها ويعتذر لها عن هذا النسيان الرذيل”

إحساس بالذنب المرضي والمسئولية المقلوبة؛ فهو يشعر أنه مسئول عن سعادة أمه.

علاقة حب مشوّهة مرتبطة بالتضحية والخدمة.

– الخوف المفرط كوجه آخر للقسوة:-

أيضًا، والدته كانت تعاني من “تناقض تربوي” مريع:

يظهر :-

فى الخوف المفرط عليه من العالم الخارجي، وتقييد حريته بحجة الحماية.

فيتضح الخوف المفرط كوجه للقسوة.

بالنسبة لعلاقة وليد بوالده:

“انبعثت كلمات أمي في خاطري، عندما شكوت لها من قسوة أبي، حين لكزني في صدري، بحيث يمنعني من عبور الطريق إذ كانت إشارة المرور حمراء، ومن يومها وأنا أكره اللون الأحمر.”

تتجلى قسوة الأب في هذا المشهد:

الضرب المبرح: “لَكْزني في صدري” – ليست صفعة عادية، بل لكمة قوية.

العنف الجسدي: استخدام القوة الجسدية المفرطة مع طفل.

المنع القسري: ليس منعًا تربويًا، بل منعًا عنيفًا.

الطفل يحاول عبور الطريق بشكل آمن (يلتزم بإشارة المرور!).

الأب يعاقبه رغم سلوكه الصحيح.

الرسالة المشوهة: العقاب يأتي حتى عند الفعل الصح.

يقول وليد:

“ومن يومها وأنا أكره اللون الأحمر”

ربط الألم باللون: تحويل شيء محايد (لون) إلى مصدر رعب.

الصدمة المرتبطة بالمكان: الطريق وإشارات المرور أصبحت مصدر خوف.

تشويه الإدراك: لم يعد يميز بين الخطر الحقيقي والرعب المتعلم.

ويتبادر إلينا هذا السؤال: لماذا هذه القسوة أكثر خطورة؟

لأنها:

غير مبررة: الطفل كان يتصرف بشكل صحيح.

عشوائية: لا علاقة بين الفعل والعقاب.

مربكة: تخلط بين مفهومي الأمان والخطر.

تعلم وليد منذ الطفولة أن العالم غير منطقي، يعاقب حتى على السلوكيات الصحيحة، وأن المشاعر خطر؛ الحب ذنب، والطاعة خوف.

يخاف من الالتزام مثل خوفه من عبور الطريق والإشارة حمراء.

ومن هنا تتضح أن علاقة وليد بوالديه علاقة تشوه مزدوجة خلقت إنسانًا مختلًا عاطفيًا، وهي السبب الأول في تشوه شخصية وليد.

أما عن علاقاته النسائية (غادة، إيمان، رحمة) فهُن مجرد محاولات متكررة للبحث عن الحب.

وليد يحاول التمرد، يهرب بدل المواجهة ، وهذا سبب رحلاته المستمرة.

وهذا ما أوضحه ألبير كامو صاحب المدرسة العبثية، الذي يعترف بالتمرد على العبثية ومواجهتها دون التهرب منها.

وهذا سبب شعور وليد بالغربة في هذا العالم؛ يأس من إيجاد إجابات حقيقية لأسئلته، ساخر من الآخرين لإعطائهم معنى لأشياء لا معنى لها.

الخلاصة:

العالم العبثي هو العالم الذي تعيش فيه وتطلب منه إجابات لأسئلتك، فيرد عليك بصمت مطبق، والحل الناضج هو أن نضحك في وجه هذا الصمت، ونستمتع بالرحلة رغم معرفتنا أنها لا تؤدي إلى أي مكان.

تريد أن تخبرنا الرواية أننا نعيش في عالم لم يعد فيه شيء دائم، وعلينا أن نتعايش مع هذه الفكرة دون أن نفقد إنسانيتنا.

مثال: موت صديقة وليد الليبية يوضح أن العلاقات الإنسانية العميقة يمكن أن تنتهي فجأة، وأن الموت يحول كل شيء إلى ذكرى عابرة.

ومثال أيضًا علاقة وليد بابنته بعد زواجها وشعوره بأنها شيء مؤقت في حياته، وكذلك علاقته بغادة ثم إيمان ومحاولات الهرب المتكررة… كلها علاقات مؤقتة لا تستقر على حال.

فعلاقاته مرآة لطفولته المضطربة، ودليل على اغترابه وأزمته الوجودية.

قبل أن نختم تحليل شخصية وليد، لا يفوتنا أن نذكر دلالة اسمه ولماذا اختار الكاتب هذا الاسم. فالاسم “وليد” يشير إلى البداية والنقاء، بينما في السرد وليد يعيش النهاية والتعقيد. هذا التناقض يخلق الإحساس بالاغتراب الذاتي، فهو طوال أحداث الرواية يبحث عن ولادة جديدة لكنه يفشل في التخلص من أعبائه وتجاربِه الماضية، فالاسم سجن يذكره بعجزه عما يود القيام به، ويعتبر الاسم جزءًا من المأساة.

أهم القضايا المجتمعية التي أثارتها الرواية:

١- التفكك الأسري وتغير دور الأب والأم وأزمة الرجولة وذكورية المرأة.

٢- انهيار العلاقات الإنسانية وغياب لغة التفاهم بين الأجيال (آباء تقليديون، وأبناء تائهون بين الماضي والمستقبل).

٣- غياب الوعي بمفهوم الزواج وتحوله من رباط مقدس إلى مصالح ينتج عنها رماديون.

٤- أزمة المثقف وعزلة المفكر والصراع بين الأفكار العالمية والواقع المحلي.

٥- انحدار القيم والأخلاق:

“الناس أصبحوا ظلالًا، والعلاقات أصبحت تعاقدية.”

٦- الفساد المالي والإداري.

٧- فقدان الانتماء:

“الشوارع تمتد بي إلى لا شيء، والأماكن تتشابه.”

٨- اختفاء الموروثات:

“حفلة سبوع صفاء… طقوس فقدت مضمونها وأصبحت شكليات.”

ختامًا:

رواية كائن رمادي رواية وجودية تقدم تشريحًا نفسيًا واجتماعيًا للإنسان العربي المعاصر الذي يعيش في عالم مليء بالمتناقضات.