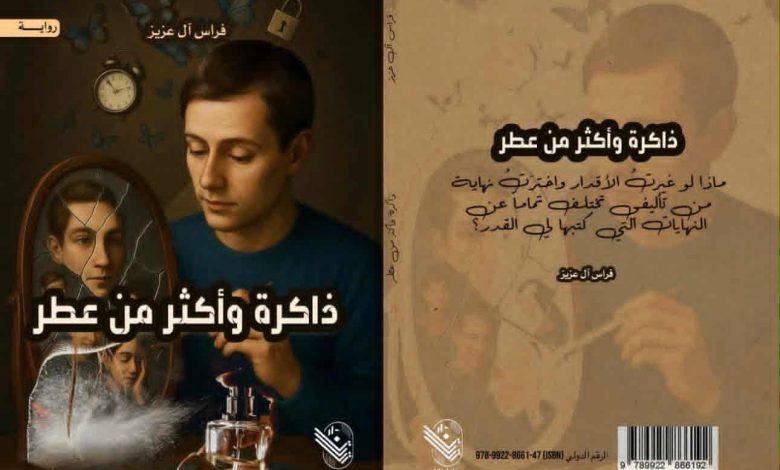

منال رضوان تكتب أنطولوجيا العطر والجرح قراءة في البنية النفسية لرواية ذاكرة وأكثر من عطر

أنطولوجيا العطر والجرح قراءة في البنية النفسية لرواية ذاكرة وأكثر من عطر

منال رضوان – مصر

تتأسس رواية «ذاكرة وأكثر من عطر» للأديب فراس آل عزيز على وعي سردي يأتينا من قلب التصدّع الإنساني؛ ليعيد بناء الذات عبر لحظة مواجهة مع الذاكرة، النص عبارة عن حكاية من المعمار المتدرّج تنزاح اللغة فيه لتصبح ذاكرة موازية للحدث، وحاسة سادسة تستشعر الألم قبل أن يُقال، في كل صفحة يكتشّف القارىء أن الزمن الروائي لا يتحرك خطيًا في شكله التصاعدي، لكن ينبض وفق إيقاع داخلي أقرب إلى تواتر الحلم أو الاستدعاء النفسي، ليصير السطر لدى فراس كنبضة عطر تفوح حينا وتتوارى في أحيان أخرى عبر الصوت السردي الأعلى هنا وهو ضحى ، فالرواية تُكتب من الداخل، من تلك المسافة الحرجة بين الحياة والذاكرة، لا تُروى الحكاية إذن في سياقها التقليدي، لطبيب نفساني ومريضة، وإنما يتسرب إلينا في شكل موجاتٍ متتالية من البوح والانعكاس، حيث تُصبح الذاكرة ( تمثلها ضحى) نفسها شخصية رئيسية تُدير الحوار وتوجّه المصائر.

يبدو السرد في ظاهره صوت امرأة تُحاور ذاتها وتستعيد خريفها الشخصي بعد أن عبرت نفق الألم، لكننا نكتشف أن الصوت يتجاوز التجربة الفردية، ليتحول إلى نموذجٍ للأنثى التي تواجه إنكسارها بصلابة مكتسبة، تلك التي وُلدت من رحم المعاناة، كل ما في العمل الروائي إذن يتحرك على حافة تلك الثنائيات، القسوة والحنو، المرض والشفاء، الجسد والروح، الحضور والغياب، هذا التناوب يعتبر أداة لإعادة صياغة الكينونة عبر اللغة، إذ تتكئ الرواية على التحليل النفسي بوصفه محاولة اكتشاف الأنا، حيث تتحول الجلسة العلاجية إلى مرآة فلسفية تكشف تآكل المعنى الإنساني في عالمٍ بات يختزل الألم في مصطلحٍ علمي أو وصفة دوائية.

هذا يشدنا إلى الحوارية في أبهى صورها، فينبثق المعالج النفسي في الرواية كصوتٍ من طرازٍ خاص، فهو الإنسان المتأمل الذي يمارس الإصغاء كفعلٍ أخلاقي، ويتضح ذلك في التفاتة ذكية يوردها الكاتب على لسان البطل وهو يخبرنا أنه في الجلسة العلاجية الأولى حاول شرح قدسية مهمته إلى ضحى.

عبر هذا الصوت يتم تفكيك الحدود بين الطبيب والمريض، لتظهر حقيقة أن كل إنسان، مهما بدا متوازنًا، يحمل داخله شظايا لا تُرممها المعرفة، ولا يعالجها المنهج العلمي الصارم، هذا التوازي بينهما يخلق بنية حوارية شديدة النقاء، حيث تتماس التجربة الذاتية فيها بضوءٍ فلسفي يعيد تشكييل جدوى العلم حين يُجرّد النفس من إنسانيتها، وحين يصبح الشفاء نفسه شكلًا من أشكال النسيان، ولأن اللغة في الرواية تلجأ إلى عبارات قصيرة دالة فإنها تداوي، وتتشرب دفء الصوت الإنساني، وتعيد إلى الكلمة بُعدها العلاجي الأصلي، فتغدو المفردات كالأمصال التي تُحقن الروح بها لا الجسد.

تتعمّق الرواية في رصد التحولات الدقيقة للذات الأنثوية، بوصفها كائنًا يُعيد تعريف العالم من جديد، إن مرور البطلة بتجربة الفقد والمواجهة مع الموت لا يقود إلى الانكسار فحسب وإنما إلى نوع من إعادة التكوين الداخلي عبر الهدم ومحاولة إعادة البناء، عليه فقد لجأ الكاتب إلى حوار راق يلمح أكثر مما يصرح، وعبارات بدت شعرية أحيانا من دون افتعال، كأنه يقول هذا الخلق الأول، الإنسان في صورته النقية وفطرته السليمة، لذلك فإن الذاكرة في النص لا تعمل كأرشيف للأحداث فقط وإنما تقف كآلية خلقٍ جديدة، تبتكر زمنها، وتحوّل ما كان وجعًا إلى معرفة، بين الاثنين، في هذا المسار يصبح الألم معادلًا وجوديًا للحكمة، ويتحوّل الصمت إلى منطقة إشعاع، والاعتراف إلى بنية خلاص. تتناثر العبارات في مقاطع متقطعة.. وهنا يجب الإصغاء إلى الصوت الداخلي الذي اعتمده الأديب، فالبطلة هي ذلك الكائن العدمي الذي يخاف أن يموت كي لا يقابل من كانوا سببا في عذابه، أجاد الكاتب عبر ذلك المفتتح السردي في تصوير كم الألم الذي يفتح أفق الانتظار لدى القارىء ويجعله يحاول استنباط ما الذي حدث كي تقول ذلك؟!

بدت العبارات كأنها أنفاس متقطعة خانقة، لشخصٍ يستعيد صوته من رماد التجربة، لتكتسب اللغة شكلًا تشكيليًا يُذكّر بتكوينات الضوء حين يمر عبر الزجاج المتشقق.

لا تعتمد الرواية على الحبكة التقليدية، وإنما على توترٍ داخلي يتنامى من خلال الفكرة أكثر من الحدث، الإنسان المأزوم في مواجهة عالمه، ومن خلال الموسيقى الخفية في الجمل التي تنبض بانفعالاتٍ متقابلة، رجفة وخشوع، حنين وحذر، انكسار وإشراق هذا التوازن يشي بأن النص كُتب تحت وعيٍ عميق بفلسفة الطب النفسي ذاته، حيث العلاج لا يكون في الإجابات وإنما في طرح الأسئلة، ما يجعلنا نتأكد أن الكاتب على صلة وثيقة بالتحليل النفسي، فحين تسأل البطلة نفسها عن معنى الألم، أو حين يستفهم الطبيب إن كان الناس ما زالوا يعرفون كيف يصغون، تتجلى المعضلة الوجودية الكبرى، الإنسان الذي فقد القدرة على التوقف، على الإصغاء، على التأمل. هكذا تتحول الجلسة العلاجية من مساحة للتشخيص إلى مختبر لغوي يُجري فيه الكاتب تجاربه على اللغة والوجدان معًا.

اللافت أن الحوار بين ضُحى والطبيب لا يُقدَّم كمواجهة بين عقلٍ ومنطق من جهة، وعاطفةٍ وانفعال من جهة أخرى، بقدر ما هو تواز ينبني على التفاهم الصامت، فحين يقول الطبيب إن فقدان الحس الإنساني هو أخطر أمراض المهنة، يصبح صوته تمهيدًا لانبثاق وعيٍ جديد داخل البطلة نفسها، وبهذا المعنى تتحول الحوارات إلى لحظات وعيٍ متدرّجة، تتسع من الذات إلى العالم، ومن الخاص إلى العام، ومن الجرح الشخصي إلى الجرح الإنساني.

لتظل الرواية في نسيجها العميق بوصفها خطابًا مضادًّا للنسيان؛ فهي تضع الذاكرة في مواجهة الزمن، ككائنٍ نابض يستعيد الحياة عبر الحكي لا عبر الأرشفة، فتصير تقنية الاسترجاع عاملة فاعلة لا مجرد ميكانيزم يبرز حرفية الكاتب أو براعته في استنطاق شخوصه، “ذاكرة وأكثر من عطر” ليست استعادة لماضٍ منقضٍ،وإنما إعادة تشكيل له داخل الذات التي ترفض أن تُختزل في جرحٍ أو لحظةٍ عابرة، الذاكرة هنا يجوز اعتبارها كالطقس التطهيريّ من شائبة الأوجاع، كفعل أشبه بما يسميه بول ريكور “الذاكرة الفاعلة”، أي تلك التي تُنتج المعنى من خلال الألم، وتحوّل الفقد إلى مادة للتأمل لا للبكاء.

كفضاءٍ للتجربة لا كأداةٍ للتوصيل، بهذا المعنى، يتبدّى النص ككائنٍ مفتوح، يرفض الإغلاق الدلالي، وينحاز إلى ما هو غائم، هش، لكنه نابض. فكل لحظة في الرواية تبدو كأنها مهددة بالزوال، لكنها بفضل اللغة تكتسب خلودها المؤقت.

ولا يمكن إغفال أن الرواية تشتبك – وإن ضِمنًا – مع نقدٍ حضاريٍّ للزمن المعاصر، الذي استبدل الإنصات بالعلاج السريع، والعمق بالسطحية التقنية، حين يقول الطبيب إن الناس اعتادت على العقاقير التي لا تأخذ وقتًا، يتجاوز المعنى حدود العيادة إلى الإشارة إلى أزمةٍ أعمق، زمنٌ بلا صبر، بلا تأمل، بلا انتظار، في هذا الإطار، تشتبك الرواية مع سؤالٍ أنطولوجيٍّ عن معنى أن تكون إنسانًا في عصرٍ رقميٍّ يستهلك الشعور كما يستهلك السلع.

بهذا التصور، يتحوّل النص إلى مضمار تأمليٍّ لا يمكن التعامل معه بحدود القراءة الانفعالية، أو الكتابة الزخرفية إنه نصّ يطالب قارئه بالبطء، بالاستغراق، بالإنصات إلى الصمت الكامن بين الكلمات. يذكّرنا هذا البناء بما فعله مارسيل بروست في “البحث عن الزمن المفقود”، غير أن “ذاكرة وأكثر من عطر” تنقل التجربة إلى مستوى أشدّ حميمية تبعا لحسنا الشرقي الدافىء، حيث لا يعود الزمن مفقودًا بل متحولًا، متلبّسًا برائحة الغياب، فالعطر هنا ليس استعارة جمالية فحسب، إنما بنية إدراكية تتأسس عليها الرواية كلها، إن الذاكرة هي العطر الأخير للوجود، بقاء الرائحة حين يختفي الجسد، بقاء الأثر بعد أن يذوب الحضور.

إن ما يجعل هذا العمل متفرّدًا هو قدرته على تحويل العيادة إلى مختبرٍ فلسفيٍّ للروح، حيث يتماس التحليل النفسي مع الوعي الجمالي، ويصبح الكلام نفسه نوعًا من العلاج، كل جملة تُقال تُحدث أثرًا مضادًّا للصمت، وكل تذكّرٍ بالوجع هو في الوقت نفسه مقاومة للنسيان، في هذا الفضاء، يكتسب الحوار طابعًا دائريًا، كأن الأصوات تدور حول ذاتها في بحثٍ لا نهائيٍّ عن التوازن، فلا نهاية تقفل النص، وإنما الانفتاح على أسئلةٍ جديدة، كأن الرواية تقول إن الشفاء الحقيقي هو الاعتراف باستمرار الجرح، والذاكرة حين تُروى تصبح أكثر من ذاكرة، تصبح عطرًا يملأ الفضاء بعد أن يرحل صاحبه.

ومن هنا تستمد الرواية قيمتها الجمالية، رواية وعي يبحث عن نغمه الخاص في صخب العالم، تقوم على البوح الذي لا يُستنفد، وعلى اللغة التي تكتسب معناها من الهشاشة والتهميش والتجاهل، وحين تنتهي القراءة، لا يبقى في النفس سوى الأثر، أثر العطر الذي لا يُنسى، والذاكرة التي تُصرّ على أن تظلّ أكثر من نفسها.

منال رضوان ـ ناقد أدبي (مصر)