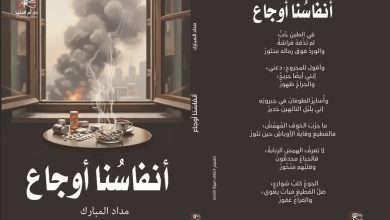

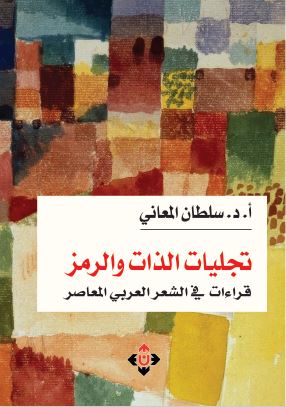

“تجليات الذات والرمز” للدكتور سلطان المعاني.. قراءة في عمق الشعر العربي المعاصر

إصدارات

عمّان- متابعة أوبرا مصر

يقدم كتاب “تجليات الذات والرمز: دراسات في الشعر العربي المعاصر” للباحث د.سلطان المعاني قراءة متأنية في تجارب شعرية عربية معاصرة، حيث ينفتح النص أمام القارئ كحقل دلالي متعدد الطبقات، لا يقتصر على تحليل البنى اللغوية والأسلوبية، بل يتوغل في أعماق التجربة الإنسانية التي تقف خلف القصائد. لا يسعى الناقد إلى قراءة ظاهر النصوص، بل ينفذ إلى ما وراء الكلمات، متتبعًا رموزها، كاشفًا عن قلق الذات وتطلعاتها وصراعاتها، مستفيدًا من أدوات التحليل الفلسفي والنفسي، في منح النصوص أبعادًا فكرية وروحية تتجاوز المتداول والمباشر.

تتحول القصائد في هذا الكتاب الصادر عن “الآن ناشرون وموزعون” في الأردن (2025)، إلى مرايا للروح، تعكس صراعات الشاعر مع ذاته ومع الآخر ومع العالم. من خلال تحليل معمق، يكشف الناقد كيف يتحول الشاعر إلى كائن متجذر في العالم، حيث تمثل القصيدة لحظة من التجلي والبوح، تشكّل محاولة لفهم الذات في سياق وجودي مضطرب. وتظهر براعة التحليل في ربط تلك اللحظات الشعرية بجذرها الإنساني، لتغدو القصائد تجارب كونية تتقاطع فيها مشاعر الحب والخوف والانتماء والاغتراب.

يحضر المكان في هذه القراءات بوصفه شريكًا حميمًا في التجربة، ويتجسد ذلك بوضوح في قراءة قصائد تتناول مدينة عمّان، إذ تتحول المدينة من إطار جغرافي إلى كيان حيّ يحمل ذاكرة الشاعر ووجدانه، تتماهى فيه الذات مع الشوارع والأزقة والذكريات. تظهر المدينة كرمز للهوية والانتماء، ومجال للمفارقة بين الحنين والاغتراب، بين الماضي والحاضر، بين ما كان وما لم يعد. ويتحول المكان الشعري إلى مشهد داخلي، تتفاعل فيه التجربة مع البيئة، ويتداخل فيه الخاص والعام في تشكيل وعي الشاعر بذاته.

أما الحب، فيأخذ في هذه القراءات طابعًا وجوديًا عميقًا، لا يُقرأ كعاطفة عابرة بل كقوة داخلية تشكل الذات وتدفعها نحو الصراع بين البقاء والتحرر، بين الجذور والانطلاق، ففي قصائد مثل “ترابها يا نور” و”كيف اختلسنا بعضنا؟”، يظهر الحب كرحلة داخلية تتقاطع فيها الرموز (كالتراب، الجذور، الحبيب) في بناء عالم شعري يحمل أبعادًا إنسانية تتجاوز الأطر العاطفية التقليدية.

يتجلى البعد الرمزي بقوة في شعر علي الفاعوري، كما يؤكد الباحث، حيث تكتسب عناصر الطبيعة (البحر، الشراع) دلالات وجودية. البحر لا يبدو مجرد خلفية، بل يتحول إلى فضاء مفتوح على احتمالات الذات، مرآة للأحلام والتوق إلى الحرية. أما الشراع، فيرمز إلى الإرادة والمواجهة، إلى المثابرة على الرغم من العواصف. هكذا، يغدو المشهد الطبيعي انعكاسًا لمشاعر الشاعر وتقلباته، مما يمنح القصائد طابعًا فلسفيًا وروحيًا.

وفي ديوان “مدار الفراشات” للشاعرة عطاف جانم، تستدعي النصوص رمز الفراشة لتعبّر عن هشاشة الإنسان وسعيه الدائم للتحليق، كما يرى المعاني. تصوغ الشاعرة عالمًا متشابكًا من التناقضات، حيث تتجاور لحظات الأمل مع الألم، ويصبح الشعر وسيلة للبحث عن التوازن في خضم الاضطراب، وهنا تظهر الفراشة رمزًا مزدوجًا للجمال والضعف، للتحليق والسقوط، وتقدم القصائد تجربة تتسم بالصدق العاطفي والبعد الوجودي.

كما يتوقف الكتاب عند قصيدة “من قمة الرؤيا إلى أفق البنفسج”، التي تطرح الزمن كعنصر دائري متحول، لا يُقاس بالثواني والدقائق، بل يُعاش كتجربة وجدانية متغيرة. يغدو الزمن هنا حالة تأملية، ينسج فيها الشاعر صورًا تستنطق الذاكرة وتستحضر الرؤى، فيتحول إلى مرآة داخلية تعيد تشكيل الذات وتضع القارئ أمام تساؤلات جوهرية.

ويتناول الكتاب بالتحليل قصيدة “الجميلات” التي تُقدّم المرأة بوصفها رمزًا مركبًا للجمال والغياب، للحضور والإلهام، حيث تتداخل فيها الصور الحسية كـ”الليل” و”اليد” و”حفيف القمصان”، لترسم مشهدًا شاعريًا مشبعًا بالحنين والشوق. وفيها يشير الباحث المعاني إلى أن النرأة تتحول إلى صورة غامضة تلامس أطراف الخيال، تسكن الذاكرة وتثير المشاعر، فتجعل من القصيدة مساحة للتأمل في الحضور الأنثوي بكل ما يحمله من رمزية وجاذبية.

أما في “جلجامش الصغير” لمهدي نصير، فيعود الناقد د.سلطان إلى استدعاء الرموز الأسطورية ليكشف كيف يتحول جلجامش من بطل تاريخي إلى مرآة للذات البشرية في صراعها الأزلي مع المصير، ومع شوقها للخلود، حيث يتخذ “السيف” و”الماء” دلالات رمزية عميقة؛ الأول يمثل التحدي والإرث الثقافي، والثاني يرمز إلى الطهارة والعودة إلى الأصل، وهنا تلتقي الأسطورة بالحاضر لتُنتج قصيدة تحمل تأملًا فلسفيًا في المعرفة والزمن.

في “حمدوا سراهم” لصابر الهزايمة، يتجلى الفراق كحالة احتراق داخلي، وتُستدعى الرموز (النار، الرماد، الليل) لتشكيل فضاء درامي تعبيري، يضيء عمق التجربة النفسية المرتبطة بالوداع. يظهر الفراق كصراع لا يُغلق بابه، بل يبقى متجددًا، يعيش في النفس ويتخذ صورًا حسية ومجازية تعبّر عن عمق الألم وأثره المستمر.

أما في “انتظرني يا صديقي”، فيصبح الزمن والمكان توأمين في سرد تجربة الصداقة والوفاء، وهنا تشكل المدينة خلفية للعلاقات الإنسانية، وتتحول أزقتها إلى رموزٍ للذكريات، لتمنح القصيدة طابعًا حميميًا، وتظهر الصداقة كقيمة تتحدى الزمن، وتحمل في طياتها أبعادًا إنسانية وفلسفية.

في قصيدة “الخطايا”، تُفتح نافذة على الوعي الإنساني في علاقته بالذنب والتجربة، ويتحول الشعور بالندم إلى تأمل فلسفي، ويغدو “الذئب” رمزًا للغريزة، و”الطريق المزدحم” تعبيرًا عن التحديات اليومية. تتجاوز القصيدة فكرة الخطأ لتغدو تأملاً في النضج والإدراك، وتقدم فهمًا متصالحًا للضعف الإنساني.

أما “عودتي إلى الجنة”، فهي قصيدة تستعيد فيها الذات لحظاتها الأولى مع الطبيعة، حيث تتخذ رموز “الشجر” و”الحجارة” و”الماء” دلالات روحية تدعو إلى التوازن والانسجام مع الجذور، وتمثل القصيدة رحلة نحو النقاء الأول؛ اللحظة التي تتجلى فيها الذات في حالتها الصافية.

وفي “الغروب الأخير”، كما يشير الباحث، يُقدَّم الموت كتحوّل فلسفي، لا كمجرد نهاية، ويتحول الغروب إلى رمز للعبور والسكينة، إلى لحظة صفاء تجعل من الموت تجربة تأملية، لا خوفًا، بل فهمًا. تُنهي القصيدة رحلة الذات في مواجهة أسئلة المصير، لتترك القارئ في حالة من الصفاء والتصالح مع الحياة.

يشكل هذا الكتاب الذي جاءت في نحو مئة صفحة، عملًا نقديًا غنيًا بالتحليل والتأمل، يقدم نصوص الشعر العربي المعاصر كمساحات للبوح الوجودي، ويعيد تشكيل العلاقة بين الناقد والنص، في قراءة تفيض بالفهم العميق، وتثري المتلقي في رحلته مع الكلمة والرمز.