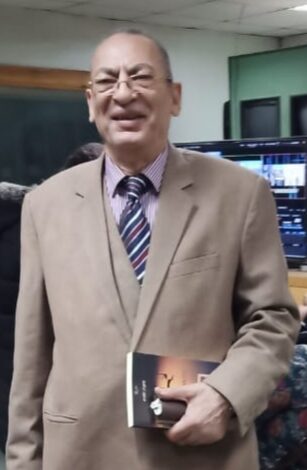

المجاز: مشكلة مصطلح دكتور ربيع عبد العزيز

المجاز: مشكلة مصطلح

دكتور ربيع عبد العزيز

إذا دق المصطلح وانضبط لقبا ومفهوما؛ فإن المغلق من أبواب العلوم ينفتح على مصاريعه أمام من يطرقه، أما إذا اضطرب المصطلح فسوف تظل أبواب العلوم مغلقة، ولن تبوح العلوم بأسرارها، بل سيكون قصور الفهم هو المآل.

والناظر في تراثنا البلاغي يجد جهدا باذخا في تشييد مدونة مصطلحية نزهو بها، ولكن تلك المدونة تخترقها ثغرات تنال منها، ومعها تمس الحاجة إلى المراجعة والاستدراك؛ كشفا للثغرات، وتطلعا إلى البحث عن حلول لها.

ومع أن المجاز من أكثر فنون البلاغة حضورا في القرآن والحديث النبوي والأدب على اختلاف أجناسه، إلا أن مفهومه مشوب بالاضطراب؛ فقد توافق جمهور العلماء على أن المجاز مجازان: مجاز لغوي تستعمل فيه الكلمة في غير ما وضعت له اصطلاحا؛ كاستعمال كلمة البحر تعبيرا عن كرم الكرام، واستعمال كلمة الأسد تعبيرا عن شجاعة الأبطال. أما المجاز الآخر فهو مجاز إسنادي يُسْنَد فيه الفعل أو ما في معناه إلى ما لا يسند له عقلا؛ كإسناد الإرادة للجدار في قوله تعالى: ” فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ” (الكهف: 77 )؛ فلا عقل للجدار حتى تكون له إرادة، ولكن فاعلية المجاز تريك الأبكم ناطقا والجماد حيًّا، وغير المريد مريدا. وتلك طريقة معروفة في التعبير عند العرب قبل نزول القرآن؛ ففي شعر فحول شعراء الجاهلية كثيرا ما نجد الديار والدمن ينادى عليها وتؤمر؛ كنداء الدار وأمرها في قول عنترة:

يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي

إن المجاز اللغوي بوصفه استعمالا للكلمة في غير ما وُضِعَت له، يقوم على أساس أن هناك واضعًا أولًا ضبط دلالة الكلمة والحقيقة اللغوية، فسمى الشجرة شجرة ولم يسمها نخلة، غير أن هذا الأساس يهتز بعنف أمام ما تضمنه القرآن من مجازات لغوية؛ لسبب بسيط وهو أن الله هو الأول الذي لا أول قبله. ومتى سلمنا بذلك- ولا بد من أن نسلم به- فكيف نبحث عن واضع أول قبل الله.

ولا خلاف على أن اللغة حقائق ومجازات، ولكن الخلاف على الخلط بين بلاغة السماء وبلاغة الأرض، وغض النظر عن أن ما يطبق على بلاغة الأرض ليس بالضرورة أن يكون صالحا للتطبيق على بلاغة السماء. ولا يختلف عالمان على أن في لغة القرآن حقائق لغوية، ولكن ما نختلف عليه هو أنه إذا كان البحث عن الواضع الأول في بلاغة الأرض شعرا كانت أو نثرا ربما- ولا أقول مؤكد- يمكن الوصول فيه إلى الواضع الأول؛ الذي حدد – دون أن يقصد- الحقيقة اللغوية، ووضع لكل مسمى اسما، ولكل معنى فعلا أو حرفا يختص به دون سواه، أما البحث عن الواضع الأول فيما تضمنته بلاغة القرآن من حقائق ومجازات لغوية فليس سوى ضرب من الهرطقة والتغافل عن حقيقة إيمانية ساطعة؛ وهي أنه لا أول قبل الله؛ ولهذا فمن الضروري التعامل مع الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي في القرآن بمصطلح غير المجاز بمفهومه القار في معاجمنا البلاغية؛ بحيث يغلق باب الحديث عن الواضع الأول؛ تنزيها لله عن المثيل والقَبْلِيَة.

وأما قصر مصطلح المجاز على نوعيه: اللغوي والإسنادي فإنه يخرج الحروف من المجازات؛ ولهذا يشوبه الخلل ويهتز ثباته الاصطلاحي. وقد ظل هذا المفهوم القاصر سائدا في القرون الهجرية الثلاثة ، حتى إذا جاء القرن الرابع الهجري وظهر العالم اللغوي ابن جني ليقرر أن للحروف دلالاتها المجازية التي لا يمكن إنكارها. وفيما نقله البطليوسي في كتابه الاقتضاب ما يدل على ذلك؛ يقول:” اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف الجر، والثاني بحرف جر آخر فإن العرب قد تتسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه مجازا”. بل إن السيوطي في معترك الأقران يتحدث صراحة عن” استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقية”. ونحن نجد في القرآن الفعل أو مصدره يتعدى بأكثر من حرف من حروف الجر؛ ففي قوله تعالى: ” إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم” ( الإسراء: 7) يتعدى الفعل أحسن بحرف الجر اللام، أما في قوله تعالى: ” وأحسن كما أحسن الله إليك “( القصص: 77) فقد تعدى الفعل أحسن بحرف الجر إلى ، وأما في قوله تعالى: ” وبالوالدين إحسانا” ( الإسراء: 23)فقد تعدى المصدر إحسان بحرف الجر الباء. هكذا نجد اتحادا في الفعل أحسن ومصدره، ونجد اختلافا فيما يتعدى به من حروف، ونجد لكل حرف من حروف الجر الثلاثة دلالات مجازية ينفرد بها في سياقه؛ بحيث لا يمكن لغيره من الحروف أن يسد مسده أو يفيض بظلاله المجازية في السياق نفسه. يكفي أن نصغي إلى الظلال المجازية التي ينتجها حرف الباء في قوله تعالى: ” وبالوالدين إحسانا” .وسوف نكتشف أن الفرق لكبير بين الصوغ القرآني، وبين قولنا: ” أحسن إلى والديك” أو قولنا: ” أحسن لوالديك”؛ ذلك أن الباء في قوله تعالى: ” بالوالدين إحسانا” تفيض بملاصقة الابن لأبويه، تفيض بأن الأبوين بإحسان أبنائهم أجدر. بل أن معنى الملاصقة يرقى بإحسان الأبناء إلى مستوى الفريضة، وهيهات أن يفيض بهذه الظلال المجازية حرفا الجر: إلى واللام.

ومن وظائف المجاز أن ينتج معاني أخرى أفاض البلاغيون في تعديدها وحصرها حصرا يخنق الدلالة حينا ولا يليق بمقام المتكلم والمخاطب حينا آخر؛ منها أنهم جعلوا الاستفهام إذا أعقبه نفي أفاد تقريرا. لنختبر دقة ما قرروه ناظرين إلى دلالة الاستفهام في قوله تعالى: ” ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى”(الضحى: 6- 8). بقليل من التأمل نجد النفي أعقب همزة الاستفهام في ” ألم”، ومعنى هذا أن المخاطب بالاستفهام في موضع التقرير! وهذا ما نرفضه؛ لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- لم يكن منكرا فضل الله عليه حتى يكون في موضع التقرير. هنا يكون التعبد بالقاعدة خانقا للدلالة. وإنما كان الاستفهام في آيات سورة الضحى حدبا من الله على نبيه، وإيناسا له، وشدا من عزمه، وإذهابا لأحزانه، وهو العليم بما يخفي صدر النبي إثر انقطاع الوحي. ومما يقطع بأن الاستفهام ليس للتقرير وإن أعقبه نفي، أن آيات سورة الضحى بدأت بالقسم بظاهرتين طبيعيتين من سواطع الظواهر: ” والضحى، والليل إذا سجى”، ثم أردف رب العزة نافيا: ” ما ودعك ربك وما قلى”. وبدهي أن الله لم يكن بحاجة إلى أن يقسم لعبد من عباده أنه ما تخلى عنه وما قلاه، ولكن رفعة مكانة الرسول عند رب العزة، وعلم الله بما يخفي الرسول من أحزان وخاصة بعد انقطاع الوحي وشماتة قريش، يبرران القسم والنفي من ناحية، ويوجهان- من ناحية أخرى- دلالة الاستفهام لا إلى التقرير كما يزعم عبدة القواعد البلاغية، بل إلى إذهاب الغم، وشحذ العزم، وإيناس الرسول، وبعث الطمأنينة في نفسه. أيجوز بعد هذا أن يظل التقرير ناتجا بلاغيا في كل استفهام أعقبه نفي؟ ثم لماذا الإصرار على عزل البلاغة عن علم النفس؟ لم الإصرار على جحد دور السياق في التوجيه البلاغي؟