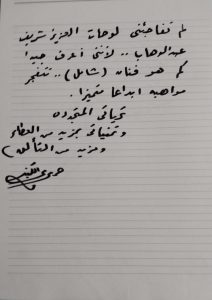

الإذاعي شريف عبد الوهاب يكتب حمدي الكنيسي… الرجل الذي جعل الميكروفون يقاتل

لم يكن اسم حمدي الكنيسي بالنسبة لي مجرد توقيعٍ يُختتم به برنامج إذاعي، بل كان نبضًا من صوت الوطن، وصدى لضمير أمةٍ عاشت الهزيمة وذاقت طعم النصر، فوجدت في كلماته عزاءها وبعثها من جديد.

لقد كان الكنيسي حالةً إنسانية وفكرية فريدة، امتزج فيها الإعلام بالوطنية، والاحتراف بالصدق، فصار صوته جزءًا من وجدان المصريين، وقطعة من ذاكرة النصر ذاته.

أتذكر جيدًا تلك الأيام التي كنتُ أتابع فيها برامجه بشغفٍ يملأ القلب والخيال.

كنت أترقّب “صوت المعركة” و**”من مذكرات مراسل حربي”، و”قصاقيص”** مع الزميلة نبيلة مكاوي، كأنها رسائل تصلني من قلب الميدان، لا من استوديو إذاعي.

كان الكنيسي لا يروي الحدث، بل يصنعه بالكلمة، ويشكّله بنبراته المفعمة بالإيمان والدفء.

كان الميكروفون بين يديه سلاحًا حقيقيًا، يطلق عبره رصاصات وعي، ويزرع الأمل في النفوس التي أنهكها الانتظار.

لقد أعاد للإعلام المصري رسالته الأولى: أن يكون شاهدًا وشريكًا في صناعة التاريخ.

في برنامجه الشهير “صوت المعركة” لم يكن مجرد مذيع يقرأ تقارير من الجبهة، بل كان جنديًا يحمل الميكروفون في يد، وحب الوطن في اليد الأخرى.

يتنقّل بين الخنادق والدبابات، بين وجوه المقاتلين الذين تضيئهم نار المعركة، ليصنع من أصواتهم نشيدًا للوطن.

وأتذكر، وأنا طالب في المرحلة الثانوية، أنني صعدت لأول مرة إلى الإذاعة المدرسية لأقرأ مقالًا عن حرب أكتوبر. وبعد انتهاء الطابور، استدعاني الناظر وسألني بدهشة:

– من أين أتيت بهذا المقال؟

فأجبته بفخر:

– من استماعي إلى برنامج “صوت المعركة” لحمدي الكنيسي.

منذ تلك اللحظة، أصبح الكنيسي بالنسبة لي قدوةً إعلامية وعشقًا لا يُمحى.

كنت أنتظر برنامجه “قصاقيص” بشغف، أما “صوت المعركة” فكان الناس ينتظرونه كما ينتظر الجنود طلوع الشمس، لأنه كان جسر الثقة بين الميدان والوطن.

وحين التحقتُ بالإذاعة، كنت أشعر أن بين جدرانها أسطورة حيّة اسمها حمدي الكنيسي.

بحثت عنه طويلًا، لكني علمت أنه كان وقتها يعمل مستشارًا ثقافيًا لمصر في لندن، فبقيت صورته في خيالي رمزًا للإذاعي القدوة.

وحين عاد عام 1985، شاءت الأقدار أن ألقاه عن قرب، وهناك أدركت أن وراء الصوت الملهم إنسانًا متواضعًا، مثقفًا، راقيًا في كل تفاصيله.

كان الكنيسي حين يتحدث، تلمس في صوته حرارة التجربة وصدق الميدان.

كنت أُصغي إليه في صمت، لأن كل جملة منه كانت درسًا في الوطنية والإذاعة معًا.

روى لي كيف ساقته الأقدار السادس من اكتوبر إلى استوديو “صوت العرب” ظهرا، فوجد الإذاعية مرفت رجب، وسألته ممازحة:

– خير يا حمدي؟

قال: كنت مارًّا بجوار الاستوديو فقلت أسلّم.

وفجأة جاء البيان العسكري، فنظرت إليه وقالت:

– أنت كنت عارف وجاي مخصوص!

أقسم لها أنه لم يعلم، لكنه لم يتردد بعد لحظة واحدة، فاتجه إلى رئيس الإذاعة محمد محمود شعبان (بابا شارو) وطلب أن يكون مراسلًا حربيًا.

فاتصل “بابا شارو” بوزير الإعلام، وجاءت الموافقة، وفي فجر اليوم التالي انطلقت سيارة الإذاعة تقل الكنيسي ومعه جهاز تسجيل “نجرا” ثقيل الوزن، ليبدأ رحلته نحو الخلود.

حدثني كيف كان يرتدي الأفارول العسكري، ويتنقّل بين الخطوط الأمامية، يسجل، يسمع، ويكتب.

وحين يعود إلى مبنى الإذاعة، كان الزملاء يتجمعون حوله في البهو، ينهالون عليه بالأسئلة، وهو يسرد آخر أخبار الجبهة، فيستمعون إليه بعيونٍ تلمع بالإعجاب، كأنهم أمام بطلٍ عائدٍ من قلب النار.

وروى لي كيف شاهد بعينيه طائرة ميج مصرية تُسقط طائرة فانتوم إسرائيلية متطورة، فاقترب من الطيار وسأله بدهشة:

– كيف فعلت ذلك يا بطل؟ الفانتوم تفوقنا تجهيزًا وتسليحًا!

فابتسم الطيار وقال بثقة:

– بالإيمان بالله وبالوطن… مش بالتكنولوجيا.

ابتسم الكنيسي وهو يروي لي الواقعة قائلاً:

“وقتها أدركت أن سر النصر ليس في السلاح، بل في الروح.”

وسرد لي كذلك قصة الجنرال السوفيتي الذي سأل أحد القادة المصريين:

– لو عبرتم القناة، فكيف ستتعاملون مع خط بارليف؟

فأجابه القائد: سنقصفه بالطائرات والقنابل.

فقال الجنرال: أنتم تفكرون بفكر قديم!

لكن القائد المصري كان يخفي السر الأعظم: فكرة المهندس باقي زكي يوسف، الذي استلهم من تجربة بناء السد العالي استخدام خراطيم المياه لشق الساتر الترابي.

كانت فكرة مصرية خالصة، أصبحت أحد أسرار النصر.

ولم تكن مشاهد الميدان وحدها ما تركت أثرًا في نفسه، بل أيضًا تلك اللحظات التي امتزج فيها الفن بالوطنية.

حدثني عن يوم عاد فيه إلى الاستوديو بزيه العسكري، فوجد هناك وردة وعبد الحليم حافظ وبليغ حمدي.

كانت وردة تسجل أغنيتها الشهيرة “وأنا على الربابة بغني”.

وحين رأته، توقفت عن الغناء وسألته عن أخبار الجبهة، ثم قالت له:

– قف أمامي بزيك العسكري وأنا أغني، عايزة أحس إني فعلاً في أرض المعركة.

قال لي وهو يبتسم والحنين يملأ صوته:

> “كانت تغني والدموع في عينيها… وشعرتُ وقتها أن الفن يقاتل معنا.”

ذلك هو الكنيسي، الذي آمن أن الكلمة قد تكون رصاصة، والأغنية قد تكون بيان نصر.

كان الإعلام بالنسبة له رسالة مقدسة، والميكروفون ميدانًا من ميادين الشرف.

وحين انتقل إلى إذاعة الشباب والرياضة، كان لي نصيب أن أكون من الذين اختارهم ليكملوا المسيرة.

اختارني لتقديم “قصاقيص” مع الزميلة نبيلة مكاوي، وكانت تلك لحظة فخرٍ لا تُنسى في حياتي المهنية.

ثم عاد رئيسًا لشبكة صوت العرب، فاختارني والزميلة حبيبة حمد الله لنشاركه سهرة إذاعية عن الشعر، جمعت بين الصوت والكلمة والموسيقى والوطن في أبهى صورة.

وحين تولى رئاسة الإذاعة المصرية، أقمت معرضًا للكاريكاتير عن أشهر برامج “صوت العرب”، واخترت له برنامج “استجواب”، كتحية رمزية لذلك الرجل الذي علمنا أن السؤال أحيانًا أشد وقعًا من الرصاصة.

لقد علمنا حمدي الكنيسي أن الإذاعة ليست مهنةً نمارسها، بل عقيدة نؤمن بها.

وأن المذيع الحقيقي ليس من يقرأ الأخبار، بل من يحمل على عاتقه همّ الوطن، ويجعل صوته شاهدًا على عصره.

رحل الكنيسي، لكن صوته لم يرحل.

ما زال يتردد في أروقة ماسبيرو، وفي ذاكرة كل من عرف معنى الكلمة الحرة.

صوته لا يزال يُلهمنا كلما تحدّثنا عن أكتوبر، وعن زمنٍ كان فيه الإعلام جزءًا من النصر، لا تابعًا له.

لقد ترك لنا حمدي الكنيسي إرثًا لا يُمحى: إرث الصوت الصادق، والضمير الحي، والوفاء للوطن.

وسيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة الإذاعة المصرية، وفي وجدان كل من آمن بأن الكلمة الصادقة قادرة على أن تُحرر وطنًا كما تُسكن قلبًا.