علاء العلاف يكتب فعلا.. في وداع زياد رحباني

زياد الرحباني، ذاك الاسم الذي لا يُنطق إلا ويتبعه شيء من الضوء، كأن حضوره موسيقى تمشي على قدمين، ناعمة، قريبة، ومألوفة..

كأنه صديق قديم يسكن ذاكرة لا نعرف متى بدأت..

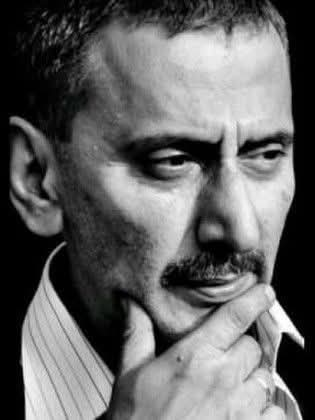

أذكر أني التقيته صدفة، في شارع الحمرا، وكان النهار متكئًا على كتف المساء. كنت أمشي دون وجهة، أُحادث نفسي بصمتٍ ثقيل، حين لمحته واقفًا هناك. لم أعرفه فورًا، لكن وجهه ظل يتردد في ذاكرتي كأنني رأيته في حلم أو في مرآة عمرٍ سابق. مشيت مبتعدًا خطوات تجاوزت العشرين، قبل أن يوقظني الاسم في رأسي فجأة..

توقفت، التفتُّ، وعدت إليه وكأن الزمن عاد بي خطوة إلى الخلف.

كان واقفًا أمام محل، يشبه في هيئته تلك المطاعم الصغيرة التي يختلط فيها عبق القهوة برائحة المدن. إلى جانبه رجل آخر، لكن عينيّ لم ترَ سواه. اقتربت. حيّيته. ابتسم لي بتلك العفوية التي لا تصنعها المجاملة بل الطيبة. وقبل أن أنطق بكلمة، نظر إليّ وقال كأنه يقرأ ملامحي:

– إنت عراقي؟

فقلت:

نعم.

تحدثنا قليلاً. سألته عن قطعة موسيقية كانت قد علقت بذاكرتي منذ الصغر، تشبه الأعمال السيمفونية. كنت قد سمعتها وأنا في بدايات الوعي، في ثمانينيات الزمن، بينما هي من أعماله الأولى، التي وُلدت قبل ذلك بكثير. يومها لم أكن أفهم شيئًا من الموسيقى، لكنني كنت أشعر بها.. والآن فقط عرفت أنها كانت تشبهه، تمامًا كما التقيته:

رقيقة، عميقة، وتسبق الزمن.