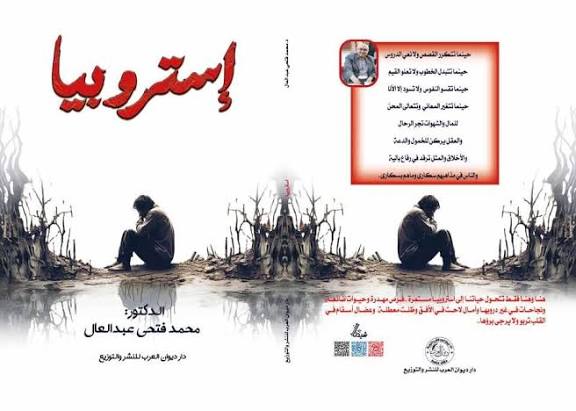

داود سلمان عجاج يكتب مرافعة مع الذات تأملات بين المفروض الإنساني ونداء السوء في “استروبيا”

تأملات بين المفروض الإنساني ونداء السوء في “استروبيا” للدكتور محمد فتحي عبدالعال

في عالم يضج بالتناقضات، حيث يتقاطع الصوت الأخلاقي في الإنسان مع همس الرغبة، ويمتحن الضمير في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة، تأتي مجموعة “استروبيا” لتفتح لنا باب المرافعة الكبرى مع الذات. هي لحظات للبحث عن سراب الرضا المفقود، عبر معايشة الذات في أقصى حدود انكسارها وتأملها، حتى تصل إلى مرحلة الاغتراب أو هشاشة النفس أمام المغريات. فحين تنكسر مرايا الروح، لا تعكس الوجوه فحسب، بل شظايا العالم بأسره؛ إذ يغدو الداخل مرآة مقلوبة للعالم الخارجي، ويصبح البوح شكلا من أشكال المقاومة ضد الانكسار.

يظهر الأوجاع الكامنة وفق تلك النتائج بذاكرة لا تعرف النسيان، كأنها عالم يحتضن شكواه، وتنفس طويل من ضيق الصمت إلى فسحة البوح.

وعلى ضوء ما تقدم، فشخصيات المجموعة القصصية ليست سوى وجوهنا نحن حين تغفل عن الموازين الداخلية، وبعد أن تتوه عن إنسانيتها في لهاثها وراء السراب، حيث يميل الحنين إلى وهم ليس إلا، وكأن النفس تبحث الوهم عن طمأنينة لم تعد ممكنة في الواقع.

ولعل دوستويفسكي كام مصيبا حين قال:

“إن الإفراط في الوعي علة”

فذلك الوعي المفرط هو ما يجعل شخصيات “استروبيا” أكثر ألما، إذ تدرك سقوطها وهي تسقط، وتعي تناقضها وهي تعيشه.

تضع نصوص الدكتور “محمد فتحي عبدالعال” القارئ أمام مرآة مائلة، لا تُظهر الملامح كما هي، بل كما ينبغي أن تُرى. ومن هنا، تتسلل الحكايات من بين ظلال النفس الأمارة بالسوء لتسائلنا؛ ما الإنسان حين يتوارى المفروض الأخلاقي خلف رغبة جامحة أو منفعة عابرة؟ وهل يمكن للعقل أن يظل قاضياً عادلاً حين تكون الشهوة هي الشاهد، والهوى هو المحامي؟

إنها مرافعة وجودية تتجاوز حدود القصص إلى تأمل فلسفي في جدلية الخير والشر داخل الإنسان.

وفي “استروبيا”، لا يدان أحد تماما، ولا يبرأ أحد بالمطلق، لأن المحاكمة تجري داخل النفس لا في ساحات القضاء، ولأن الشر لا يأتي من الخارج فحسب، بل ينبثق من داخل الإنسان نفسه حين تتواطأ الرغبة مع الخداع، وحين يصمت الضمير تحت وطأة الإغراء أو الخوف.

وهنا يتردد صدى مقولة كافكا العميقة:

“الضمير الذي يصمت طويلا يصبح شاهد زور”

ومن ثم، تعيد هذه المجموعة بناء الإنسان ككائن ممزق بين ما يُفترض أن يكونه وما تدفعه دوافعه الخفية لأن يكونه، بين الواجب بوصفه نداء السماء، والرغبة بوصفها همس الأرض.

وبذلك، يغدو كل نص فيها مشهدا من محكمة الضمير، وكل حوار استجوابا للذات وهي تتقلب بين الطهر والدنس، بين السمو والانحدار، متجولا بين الأمكنة بحثا عن معنى أعمق للحياة.

ففي قصة “الغاية والوسيلة” يتجلى مأزق الإنسان حين تنقلب الوسائل إلى غايات، وحين يتبدل الواجب الأخلاقي إلى قناع برّاق لمآرب دنيوية.

فــ “وديع” الذي يبدأ سعيه بحثا عن الثراء المشروع، يجد نفسه متورطاً في شبكة الإغراءات التي تحول النجاح إلى تواطؤ، والمهنة إلى تجارة بالنفوس. وهكذا تتسلل النفس الأمارة عبر منافذ الخوف والطموح، حتى تغدو الفضيلة ترفا، والضمير عبئا على الارتقاء الاجتماعي. وهنا يعيد الكاتب صياغة سؤال الإنسان الأزلي:

هل يمكن لغاية سامية أن تبرر سقوط الوسيلة في وحل السوء؟

وفي هذا المشهد، يتوارى المفروض الإنساني خلف وعود الخلاص المادي، ويتحول الوعي إلى صمت مبرر، وكأن النفس وجدت في الظلال منطقة راحة أكثر من ضوء الحقيقة.

أما في قصة “السيف حد” فنواجه نموذجا آخر للانقسام الداخلي، حيث يتحول العقل ممثلا في الدكتور “مغربي” إلى سلطة مطلقة تفرض معاييرها دون مراجعة. فبدل أن يكون العلم سبيلا للوعي، يصبح وسيلة للهيمنة، وبدل أن تكون المعرفة طريقا إلى التزكية، تغدو ميدانا جديدا للكبرياء المقنع بالفضيلة.

إنها النفس ذاتها، وقد غيرت أقنعتها؛ فحين تتعب من شهوات الجسد، تتغذى على شهوات الروح والعقل. وهنا تظهر المفارقة بين المفروض القيمي الذي يجعل العلم عبادة، ونداء السوء الذي يجعل منه وثنا جديدا للذات.

وعلى هذا الأساس، تبدو “استروبيا” كوثيقة أدبية عن الإنسان المعاصر الذي يعيش ازدواجية دائمة بين ما يعظ به نفسه وما يمارسه فعلا، بين الصيغة النظرية للمبدأ وتجسيده الواقعي. فالمجموعة لا تُدين شخصياتها بقدر ما تُظهر هشاشتها جميعا أمام غواية النفس، وكيف أن لحظة السقوط قد تكون في جوهرها لحظة كشف وتنوير، حين ندرك أن الشر لم يكن خارجنا، بل فينا، وأن المرافعة مع الذات لا تنتهي بالحكم، بل بالاعتراف.

في نهاية المرافعة، لا يصدر الحكم ولا تغلق القاعة، لأن الإنسان هو القاضي والمتهم في آن واحد. وكل ما فعله الدكتور “محمد فتحي عبدالعال” في “استروبيا” أنه سلط ضوءا حادا على منطقة العتمة التي نحاول إخفاءها عن أنفسنا، فحين تنكسر مرايا الروح ثانية، لا نرى انعكاس أوجاعنا فحسب، بل صورة العالم وقد تماهت مع وجعنا.

ليست هذه المجموعة مجرد نصوص سردية، بل فرصة ثمينة للقارئ لاستكشاف الطبقات المعنوية في ذاته هو قبل أن يحاكم الشخصيات. إذ يدرك أن البراءة ليست غاية، ولا إدانة نهاية، بل سلسلة من المحاولات المتكررة لتبرير ما لا يُبرر، ولتجميل وجه النفس وهي تنصت لنداء السوء وتتظاهر بالاتزان. إنها رحلة وعي شاقة مع النفس، لا تقاس بالوصول، بل بالسير المستمر نحو النقاء الممكن.

تبدو المرافعة مع الذات إذن رحلة وعي لا حكما قضائيا، رحلة تقف عن حدود السؤال: هل ما زلنا نملك القدرة على أن نكون كما ينبغي، لا كما ، نُرغم أن نكون؟

في هذا السؤال يكن جوهر الإنسان كما تصوره “استروبيا”؛ كائن ممزق بين ندائين متوازيين لا يلتقيان، نداء السماء الذي يعلو بالمفروض الأخلاقي، ونداء الأرض الذي يهبط بالرغبة إلى حد الخطيئة.

وفي كل قصة من قصص المجموعة، يسكن إنسان يبحث عن توازن مستحيل بين الطهر والضعف، بين المبدأ والمصلحة، بين الأنا التي تأمر والضمير الذي ينهى. وما بين الأمر والنهي تتجسد مأساتنا الوجودية، فنحن لا نرتكب الخطيئة بقدر ما نكشف عن هشاشتنا أمامها. ولعل هذه الرسالة العميقة التي تود “استروبيا” أن تهمس بها:

“أن الإنسان لا يقاس بنقاءه، بل بقدر صراعه مع ظله”

وهكذا تبقى المرافعة مفتوحة، يتجدد صداها كلما نظرنا في المرآة وسألنا بصوت خافت:

– من الذي يحاكم من؟

أستاذ داود سلمان عجاج

عضو اتحاد أدباء وكتاب العراق