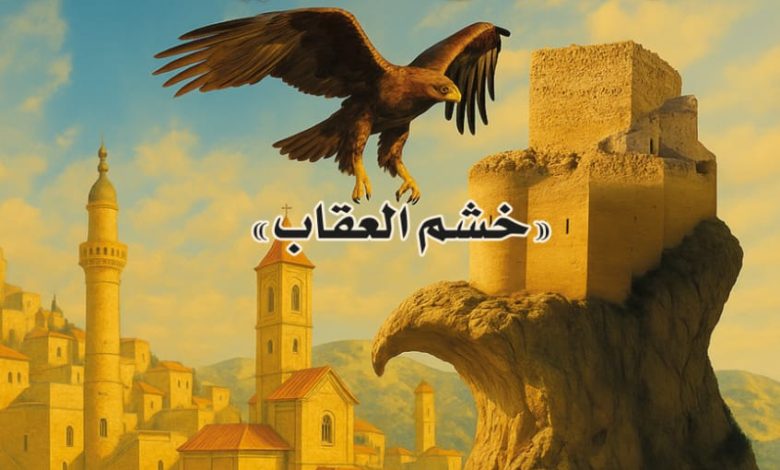

“رُعاشُ المدينةِ/ خَشْمُ العُقاب”.. روايةٌ مَكانيّةٌ تَنحازُ للكَرَك وقَلْعتِها الشّامِخَة

عمّان – متابعة أوبرا مصر

تَحضُرُ مدينةُ الكَرَك، بما تُمثّلُهُ من عِزّةٍ وأَنَفَةٍ وشُموخ، بوصفِها حامِلَةً للواءِ البُطولة، على امتدادِ روايةِ “رُعاشُ المدينة/ خَشْمُ العُقاب”، للروائيِّ الأردنيِّ الدكتور عبدِ الهادي المُدَدْحَة، ليُواصِلَ من خلالها انحيازَهُ للروايةِ المكانيّة.

يَعتَمِدُ د. المُدَدْحَةُ تقنيّةَ تَعدُّدِ السّاردينَ في الرّواية، وقد صَدَرت حديثًا عن “الآن ناشرون وموزّعون”، في الأردن (2025)، في 96 صفحة، فكلٌّ من أبطالِها لهُ رِوايتُهُ عن أحداثٍ تَبتدئُ بِمُنتَصفِ السبعينيّات، عندما كان أبناءُ المدينةِ الثلاثة: صفوان، وراشد، ونايف، والذين يَدرُسونَ في جامعاتِ لبنان، في الفَترةِ التي بدأَتْ بها الحربُ الأهليّةُ اللبنانيّةُ عام 1976، وقد اختارَ كلٌّ منهم طريقتَهُ في خدمةِ “الكرك”، أو “خَشْمِ العُقاب”، وظلّوا مُخلِصينَ لها، وإنِ اختلفوا في رُؤاهم وأفكارِهم ونَمَطِ حياتِهم.

وقد ارتأى المؤلّفُ أن يكونَ إهداءُ الرّوايةِ على النحوِ الآتي:

“مَن أَجْدَرُ من العُقابِ الذهبيِّ يُقدَّمُ به العملُ ويُهدى إليه؟

هذا العملُ الذي أرهقني كثيرًا، وتغيّر وتبدّل كثيرًا، ثم استقرّ بعد أن عادت صورةُ العُقاب الذهبيّ إلى فضاءاتِ عقلي الباطنِ بعد غيابٍ طويل. ابتدأت الصورةُ تَطفو على سطحِ الذاكرة، كأنّها تُفلتُ من عِقالِها، وتتمرّدُ على قوانينِ الدماغِ في حفظِ الصورِ القديمة، وابتدأت معالِمُ الروايةِ كعملٍ أدبيٍّ تتّضِح.

أُهدي هذه الروايةَ إلى العُقابِ الذهبيِّ جدِّنا، ومنبعِ أنفَتِنا، ومرجعِنا في الخُطوب.

وإلى مدينةِ خَشْمِ العُقاب، الشامخةِ التي تأبى الخنوع.

وإلى أهلِها، صُنّاعِ الحياة، وأهلِ التحدّي والصّمود.”

ومن أجواءِ الرّواية، نقرأ من جُزئِها الأوّل، والذي جاء بعنوان “عودةُ جدّنا العُقاب”، وعلى لسان “يحيى”:

“أنا مَن فكّر في مَنحوتةِ العُقاب، أسطورةُ العُقابِ تَسكنني منذ طفولتِي، منذ أن رَوَتْها لي جدّتي سلطانة، تقولُ الحكاية:

«العُقابُ هو جدُّنا الأكبر؛ كان عُقابًا ذهبيًّا أَثخَنَته الجراح، جاء إلى قِمّة الجبل ومكث هناك آمِنًا، وجده الراعي ابن جهينة، فضمّد جِراحه وأطعمه ورعاه حتى شُفِي، بقي أيّامًا يُدرّبُ جناحيه على الطيران حتى تمكّن من التّحلِيق، وظلّ يَحومُ حول الجبل، ثم هبط على شجرةِ الميسةِ السامقة التي كانت تَنبتُ على القمّة.

استقرّ قليلاً على قِمّةِ الشجرة، ثمّ حَلّق وغاب بعيدًا. لاحَقَهُ ابن جهينة بِبصرِه، وعندما اختفى في عُمقِ السماء ولم يَعُد يُرى، غَرِقَ في الحُزن، وظلّ يُراقب السماء حتى مَغيبِ الشمس.

وقبل أن يعود بقطيعِه، دعا اللهَ في قلبِه أن يَحميَ العُقاب.

لم يَطُلْ حُزنُ ابن جهينة، ففي اليومِ التالي، وفي الوقتِ نفسه الذي غادر فيه العُقابُ الجبلَ، عادَ ومعه أنثاه، وبَنَيا عشَّهما على قِمّةِ الميسة. نشأتْ صداقةٌ حميمَة بين عائلةِ العُقابِ وابنِ جهينة، هو يُطعِمهما كلَّ يوم، وهما يَحميان قطيعَه من الذئابِ والضواري.

ذاتَ ظهيرةٍ مُصهِدة، كان ابنُ جهينة يَرقدُ في ظلِّ الشجرة، وإذا بثُعبانٍ ضخمٍ يتحرّكُ باتجاهِه، فانقَضَّ العُقابُ عليه، والتقطه بمخالبه من رأسه، وطار به عاليًا، ثم ألقاهُ في النار التي كان الراعي قد أوقدَها، ولم تَنطفئْ جَذوتُها بعد.

يُقالُ إنّ الراعي ماتَ دون أن يتزوّج، ويُقالُ إنّ العُقابَ تحوّلَ إلى إنسان، وأنجبَ وَلَدَين: أَسْمى أحدَهما الهيثم، والآخر الرُباع، ومَلأَ نسلُهما الجبلَ. كانوا عُقبانًا لا يَجرؤُ أحدٌ على الاقترابِ منهم، وبنَوا قلعتَهم الضخمةَ بأبراجِها العالية على قِمّةِ الجبل الذي أسمَوه (خَشْم العُقاب)،

لذلك، نحن بنو الهيثم، وبنو رُباع، أنوفُنا دائمًا مُرتفعة، عَصِيّونَ على الخضوعِ للغريبِ والمُعتدي، ونَعشقُ الحرّيّةَ كما تَعشقُ العُقبانُ هذه السماء.”

ومن جزءٍ آخر من الرواية، وقد حَمَلَ عنوان “سيرةُ حياة”، وجاء على لسان “صفوان”، نقرأ:

“هذا البازار لم أَرِثْهُ من أحد، لقد أنشأتُه بنفسي، وبنيتُهُ بِعَرَقِ جبيني. بعد المدرسة، أرسلني أبي إلى بيروت للدراسة. كُنّا ثلاثةً من خَشْمِ العُقاب: أنا، وراشد، ونايف. نحن أصدقاءٌ منذ أيّام المدرسة، وكان الذهابُ إلى بيروتَ حلمًا، كما لو كنّا ذاهبينَ إلى باريس أو لندن.

كُنّا ثلاثةً مفعَمينَ بالأحلام. سكنّا حيَّ المزرعة، والتحقنا بالجامعة الأمريكيّة.

راشدُ اختارَ دراسةَ الفلسفة؛ كان يساريًّا ماركسيًّا، يعتقد أنّ نهضةَ الأمّة لا تكونُ إلّا من خلالِ ثورةٍ فكريّة، وكان مُقتنعًا بأنّ الأمّةَ تَفتقِرُ إلى المُفكّرين الكِبار.

نايف اختارَ دراسةَ التاريخ؛ كان يَعشقُ كتبَ التاريخ حتى كاد يَضيعُ فيها.

أمّا أنا، فقد سجّلتُ في كليةِ إدارةِ الأعمال، وكنتُ أظنّ أنّني سأتعلّمُ كيف أبني مشروعي التجاري، وأُصبحَ رجلَ أعمالٍ ناجحًا.

لكنّ أحلامَنا نحن الثلاثة، تَحطّمت تحتَ أقدامِ القَدَر، بل سُحِقَت، عندما اندلعت الحربُ الأهليّةُ في لبنان.

فجأةً، بدأ الرصاصُ يَعلو فوق رؤوسِنا، وامتلأتِ الشوارعُ بالحواجزِ التي يَقِفُ عليها شبابٌ بأسلحةٍ رشّاشة.

لا أعرِفُ من أين جاءَ كلُّ هذا السلاح، ولِمَن كان مُخبّأً؟”.

المدادحة نفسه كان ولد في الكرك، بالأردن، سنة 1955، أنهى دراسته الثانوية فيها، ثم انتقل لدراسة الصيدلة في مصر، إلا أنه أُبعد منها قبل إنهاء دراسته الجامعية لأسباب سياسية، فاضطر لإكمال دراسته في جامعة دمشق، وحصل فيها على شهادة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلانيّة عام 1980. عمل في مجال الصيدلة والإدارة حتى تقاعده عام 2024، وهو إلى جانب ذلك كاتب وباحث وقاص، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو نقابة الصيادلة الأردنيين.

صدر له: قالت لي العرافة، قصص، 2015. على جمر الغضا: قراءة في تاريخ الحكومات الأردنية، دراسة سياسة، 2016. هوامش البساط الأحمر، رواية، 2018. كرك موبا.. رسائل المدينة، رواية، 2021. حارسة، رواية، 2022. تطور مسألة المعرفة في الفكر العربي الإسلامي، دراسة فكرية، 2024.